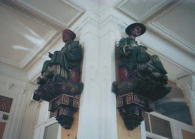

〜ジャズ・ギター・プレイヤー〜 ♪♪♪  ■ 「Guiter」 高校時代に、ウクレレでハワイアンを歌い、 4弦バンジョーを買って、ディキシー・プレイヤーの 真似事をし、その後、大学時代にギターで、 カントリー&ウエスタンを楽しんだ私にとって、 弦楽器は身近で親しみの湧く楽器です。どれも、お遊びで終わってしまいましたが、 手軽に音楽を楽しむには、最適な道具である事も確かです。 最近は、すっかり聴き手にまわってしまいましたが、基本的には、何事も自分で体験するのが、 一番の楽しみ方だと思っています。 小学校の一時期、親の希望でヴァイオリンを習わされた経験があります。 演奏すること自体は嫌いではなかったのですが、ケースを持ち歩く姿、弾いている自分の女々しい 姿を想像し、どうしても我慢できず、短い期間で勘弁してもらった憶えがあります。 その後知った、カントリー・ミュージックでのフィドルは、あまり気にならないのですが、 基本的には、あの音色、歯切れの悪さが嫌いですし、もともと女性の楽器のような気がしています。 ジャズの演奏の中でヴァイオリンが入っているものは、理屈ぬきで嫌いです。 ジャズ・ギターのアルバムは、今でも、ブルースや、カントリー・ソングと同じように楽しんでいますが、 ジャズ・ギタリストの好みも、私なりの基準があり、先ず、ベニー・グッドマン、 カウント・ベーシー、レスター・ヤングの、思い入れの強さから、チャーリー・クリスチャンが、 一番好きです。 次に、一時期、ずいぶん心を癒された想い出のある、ウエス・モンゴメリーが続きます。 番外で、ジュリー・ロンドンとのコラボレーションから、バーニー・ケッセルですが、 他に、ハーブ・エリス、ケニー・バレルが、好みのプレイヤーということになります。 オスカー・ムーアは、ナット・キング・コールが好きなことから、身近に感じるギタリストですし、 エディ・ダーハムはカンザスシティ・ジャズの重鎮として、カウント・ベーシー楽団、 レスター・ヤングとの素晴らしいセッションから忘れられない存在です。 グラント・グリーン、エディ・ラングなどのアルバムにも触れてみようと思っています。 ・チャーリー・クリスチャン  ■ 「Charlie Christian」 彼を好きな理由の一つに、 彼のプレイ・スタイルが、レスター・ヤング、 カンザス・シティ・ジャズの影響を大きく受けている ところにあります。 そして、全盛期のレスター・ヤングと共演できた事で、 より、親しみも湧いてきます。 ベニー・グッドマン楽団のレコードで、彼を知り、レイジーで、スムーズなギター・プレイが、 我が、レスター・ヤングと無縁ではなかったことが、なぜか、たまらない喜びです。 また、スロー・ナンバーでの、ブルース・フィーリングは、T・ボーン・ウォーカーを彷彿とさせ、 これも身近に感じる要因になっています。 エディ・ダーハムが、ジャズの世界で初めてエレキ・ギターを録音したらしいのですが、 クリスチャンが、オーケストラの中でのギター・ソロを、他の管楽器と同等の地位に高めた、 最初のアーティストだということは間違いなく、 彼の出現は、ジャズ界にとって衝撃的なことだったと思います。 ジャンゴ・ラインハルトのほうが早かったという話を聞きますが、そもそも彼が苦手ですし、 40年代初めにアメリカでギター・ソロを広めたのは、チャーリー・クリスチャンだったはずです。  ■ 「Paris 1」 ▽ 1939年〜1941年: 「Charlie Christian Celestial Express」 タイトルは、クラリネットの、エドモンド・ホールを リーダーにしたカルテットが、ブルー・ノートに残した、 1941年の録音にちなんでいますが、このアルバムは、 ベニー・グッドマン楽団以外で、クリスチャンが参加した、 様々なセッションを集めたものです。ここに、レスター・ヤングとの共演の一部があります。 ♪ 「Good Mornin' Blues」 スロー・ブルースを、リラックスした、レスター・ヤング、チャーリー・クリスチャン、 バック・クレイトンのソロが、よどみなく続き、クリスチャンのソロは、二人の巨人に、 全く互角にプレイしており、オリジナル・メンバーのような印象です。 バック・クレイトンのミュート・トランペットは、相変わらず哀愁をおびた、心に残る名演奏です。 エディ・ダーハムのギターより、スムーズで、力強いカンザス・ジャズが、ここにはあります。 ♪ 「Way Down Wonder In New Orleans」 リズム陣の、やや早いテンポの上を、プレスのサックス、クレイトンのミュート・トランペット、 少ないけれど、力強いクリスチャンのギターが、スィンギーに泳ぎます。 特に、この曲を、プレスのクラリネットではなく、サックスでも、聴いてみたかった私には、二重の喜びです。 ♪ 「Pagin' The Devil」 フレディ・グリーン、ウォルター・ページ、ジョー・ジョーンズの心地よい、スロー・リズムの上を、 プレス、クリスチャン、クレイトンのソロが、レイジーで、ムードたっぷりに歌います。 クリスチャンのプレイは、カウント・ベーシーの絶妙な、間 を想いおこさせる見事なもので、 彼の音楽センスの良さを感じさせます。 1938年の 「Lester Young The Kansas City Sessions」 の再現と言うべき、 カーネギー・ホール・ライブ・セッションです。 エディ・ダーハムとは違う、モダンで、力強いギターと、クラリネットをテナー・サックスに変えても、 レガート・フレージングでの、くつろいだ、レスター・ヤングが聴ける、このクインテットの名演奏は、 私の、宝物セッションです。 このようなスロー・ブルースでは、ギター・ソロが良く似合い、1938年のものより、 曲に豊な厚みが出ているように思います。 もちろん、レスター・ヤングとバック・クレイトンの間でソロをとっても、 彼らに負けない歌心・実力があるから言える事ですが…。  ■ 「Lionel Hampton」 ・「One Sweet Letter From You」 ライオネル・ハンプトンのジャム・セッションの中の一曲です。 1937年〜1940年にかけての、彼のセッションは、テディ・ウイルソンの、 ブランズウィック・セッションに匹敵する、 ものすごいメンバーが出入りする、内容の濃いアルバムです。 若い、ハンプトンが、怖いもの知らずで、何曲も、ボーカルを聴かせていますが、 サッチモのようにはいかないようです。 ここでの、チャーリー・クリスチャンは、サイド・ギターに専念しているので、特筆するものはありません。 ♪ 「I Got Rhythm」 「Stardust」 「Tea For Two」 ジェリー・ジェローム(Ts)、フランキー・ハインズ(P).、オスカー・ペティフォード(B)、 +ドラマーというクインテットでの、チャーリー・クリスチャンは、縦横無人に、 モダンで、ダイナミックなソロを展開しています。テナー・サックスよりも、ホーン・ライクな演奏は、 スタンダード・ナンバーということもあって、魅力にあふれています。 ・「I Got Rhythm」 は、カウント・ベーシー・スタイルで、テナー・サックス、ギターも、思う存分、スィングしています。 ・「Stardust」 での彼のソロは、ライオネル・ハンプトンの、例のライブ演奏に、 ヒントを与えたような、見事なアドリブです。 ・「Tea For Two」 サックスのジェリー・ジェロームは、プレスばりのソロ・ワークで、好感が持てます。 続く、クリスチャンのギターは、多才なテクニックと、豊な歌心で、 変化にとんだアドリブを展開します。 クインテットのまとまりも良く、豊かで、力強いリズムが心地よい演奏で、 この3曲は、どれも気に入っています。 ・「Haven't Named It Yet」 ライオネル・ハンプトン(Vib)、レッド・アレン(Tp)、に、アール・ボステック(As)が参加している、 8人編成のセッションです。 リラックスした、スィングナンバーですが、ハンプトンのヴァイブに負けず、 クリスチャンのソロは、パワフルでスムーズです。 ベテランに溶け込んだ堂々たる演奏は、彼の非凡さを証明しています。 ・「Stardust」 「Wrap Your Troubles In Dreams」 エディ・ハワードという、ポピュラー・シンガーが、妙に情感たっぷりに歌っています。 最悪の気持ち悪さで、折角のギター・ソロも台無しです。 ・・「Wrap Your Troubles In Dreams」 シナトラとこうも違うものかと、変な感心をしてしまうほどの、不気味さです。 ・「Jammin' In Four」 「Profoundly Blue」 「Celestial Express」 このアルバムのタイトルになった"Edmond Hall's Celeste Quartet" セッションのものです。 アンプを使わない、クリスチャンの見事なギター・ソロを聴けます。 深みのある音色が魅力的ですが、何と言ってもチェレスタという楽器が気に入りません。 高音の、ややメルヘンチックな音のため、ジャズのくつろいだスィング感を損なっています。 ハンプトンのヴァイブだったら、ベニー・グッドマン・クァルテットと、 聴き間違えるかもしれない出来栄えです。 「Profoundly Blue」 この曲は、ブルー・ノート・レコード、2つ目の、大ヒット曲だそうです。解らないものです。 確かに、クリスチャンのスロー・ブルースでの、ギター・ソロは、レイジーで、 テクニックも最高なのですが、例の楽器が可愛らしくて、折角のブルース・フィーリングが台無しです。 ちなみにブルー・ノート最初のヒット曲は、シドニー・ベシェの独創的なソロで有名な 39年録音: 「Summer Time」 です。 私の想い出の曲: 「Petite Fleur/小さな花」 と 「What Is This Thing Called Love?」 を探して、 彼の、いろいろな曲を聴くうちに、いつのまにか、シドニイ・ベシェの、 ソプラノ・サックスに愛着を持つようになりました。 他にも4曲ありますが、このアルバムは、私にとっては、最初の3曲(レスター・ヤング、 バック・クレイトンとの共演)で十分満足しています。  ■ 「Paris 2」 ▽ 「Charlie Christian Radioland 1939−1941」 このアルバムは、最近購入したオムニバス盤で、 内容的には、「Charlie Christian Celestial Express」 に網羅されているものがほとんどです。 16曲の中に、「Oh Lady Be Good」: 演奏時間が、10分30秒 と書いてあり、 是非聴いてみたくて、その1曲のためだけに買ってしまったものです。 結果は、それだけの価値がありました。 「Good Mornin' Blues」 「Way Down Wonder In New Orleans」 「Pagin' The Devil」 「Oh Lady Be Good」 これで、このコンサートでの、レスター・ヤングとの共演が4曲になりました。 ♪ 「Oh Lady Be Good」 1939年12月: カーネギー・ホールで行われた、ジョン・ハモンドのスィング・コンサートでの、 クロージング・ナンバーとして演奏されたもので、レスター・ヤング、チャーリー・クリスチャン、 ハリー・スィーツ・エディソンのソロも堪能できます。が、面白いのは、ピアニストです。 カウント・ベーシー〜ミード・ルクス・ルイス〜アルバート・アモンズ〜フレッチャー・ヘンダーソンと、 1曲の中で、4人ものピアニストが演奏しているらしいのです。(ライナー・ノートによる)。 演奏は、フレディ・グリーン、ウオルター・ページ、ジョー・ジョーンズの軽快なリズムに乗って、 例の、ベーシー音楽が心地よく展開されています。 録音状態があまり良くないものの、時間の長さを感じさせない、 優れたアーティスト達の名演奏が楽しめて、うれしい限りです。 この曲が、始まってすぐ、一人の女性が、掛け声を出すのが聴こえるのですが、 この女性、「Count Basie Live 1938 at the Famous Door NYC」 でのライブの時も、 はっきりと、“カウント・ベーシー!”と声をかけています。 よほどのファンなんだろうなあ、と60年も前の一人の女性ファンに、妙な親しみを感じてしまいます。 そのライブでは、“オー、レディ・ビ・グッド!”とも叫んでいます。 ♪ 「Ad Lib Blues」 1940年10月 これは、ベニー・グッドマンが、カウント・ベーシー風セクステットを望んで、 アレンジしておいたのに、本人が、予期せぬ出来事で、間に合わなかったという、曰くつきの録音です。 スタジオにいた、レスター・ヤング(Ts),バック・クレイトン(Tp),チャーリー・クリスチャン(Elg),カウント・ベーシー(P), アーティ・バーンスタイン(B),ジョー・ジョーンズ(Ds) の自由な演奏が、マイクのスィッチを入れておいたため、 録音できてしまったというものです。 チャーリー・クリスチャンのソロから始まる、この曲は、ベニー・グッドマンには申し訳ないけれど、 ゆったりした雰囲気の、カンザスの香り一杯の、素晴らしい、ブルース・ナンバーに仕上がっています。 ▽ 1939年〜1941年: 「Christian The Genus Of The Electric Guitar」 他界する直前の、3年間、ベニー・グッドマン楽団に残した、彼の演奏が聴けます。 猛スピードで、人生を駆け抜けた(1916〜1942)、天才の記録と言えます。 なみいるスィング・ジャズの先輩を押しのけて、グッドマン・セクステットの中軸として、 堂々たる、プレイを展開する姿に、胸のすく思いです。 その後入団する、ワーデル・グレイにも通じる、天性のスィング・プレイヤーとしての魅力に溢れています。 ・「Rose Room」 「Seven Come Eleven」 なにせ、フレッチャー・ヘンダーソンがピアノを弾き、ベニー・グッドマンがクラリネットを吹き、 ライオネル・ハンプトンが、ヴァイブを叩くのと、同じステージで、全く、物おじすることなく、 堂々とソロをとるのですから、恐れ入ります。 スィング・ジャズの良さを全く損なう事のない、クリスチャンのギターは、完成しています。 ・「Till Tom Spesial」 「Gone With "What" Wind」 カウント・ベーシーが、ピアノを弾いています。 カンザス・ジャズを彷彿とさせる、リフと、ベーシーの、間を生かしたピアノが楽しめます。 クリスチャンのギターは、水を得た魚のように、のびのび歌っています。 負けじと、ハンプトン、グッドマンが、熱の入ったプレイをするところが面白いナンバーです。 ・「Grand Slam」 ブギ・ウギのリズムに乗って、ギター・ソロは冴えています。 ここでのハンプトンのヴァイブは、ベーシー風の、間のあるプレイで、興味があります。 ・「Six Appeal」 ゆったりした、ブルースを、グッドマン、クリスチャン、ハンプトンが、味のあるアドリブ・ソロを展開します。 ・「Wholly Cats」 「Royal Garden Blues」 「As Long As I Live」 「Benny's Bugle」 「Breakfast Feud」 「I Foud A New Baby」 クーティ・ウイリアムス(Tp)、ジョージ・オールド(Ts)、カウント・ベーシー(P)、 グッドマン、クリスチャンと、贅沢なメンバーです。これだけで、良い演奏は約束されす。 リフを多用し、上品なグッドマン・スィングに、カンザス・ジャズの活気を取り入れています。 ベニー・グッドマンが、並みのミュージシャンではない、クリエイティビティと、懐の広さを感じさせる演奏です。 クリスチャンの斬新なプレイに、触発されてか、全員が見事なアドリブ・ソロを展開しています。 ・「Solo Flight」 フル・オーケストラをバックにして、クリスチャンのギターは、力強く、気持ちよく歌っています。 ほとんどが彼のソロで、グッドマンが、わずかなソロ・パートを受け持つという、 チャーリー・クリスチャンのために、15人がサポートしている感があり、彼の実力と、 期待の大きさを物語っていて、興味深いナンバーです。 ・「Blues In B」 「Waiting For Benny」 グッドマンが居ない間の、気楽なセッションですが、 プロ・ミュージシャンの、つぎつぎアドリブを生み出す凄さを、垣間見る事が出来ます。 クーティ・ウイリアムズが、見事なトランペット・ソロを聴かせます。 ・「Air Mail Special」 グッドマンが戻っての、得意なナンバー。さすがに、グッドマン、クーティ・ウイリアムス、 ジョージ・オールドのソロも、手馴れていて、見事なものです。  ■ 「Paris 3」 ▽ 1941年: 「The Harlem Jazz Scene 1941」 どれほど素晴らしいアルバムかと思って、 購入したものですが、がっかりです。 ・「Swing To Bop」 ブルースの香りのする、力強い音色。よどみなくスィングする、メロディーの心地よさを、 続くガレスピーのトランペットが、台無しにしてしまっています。フェード・イン、フェード・アウトも残念です。 ・「Stompin' At The Savoy」 ドラマティックにスィングする、正にホーン・ライクな、ギター・ソロが聴けます。 セロニアス・モンクの、スィング・ピアノ、ケニー・クラークの的確なドラムが、印象的です。 ・「Up On Teddy's Hill」 クリスチャンのソロと、ピアノ、ドラムスのリズムだけのほうが良かったのに〜と思わせるナンバーです。 客がうるさく、トランペット、サックスも未熟です。 ビ・バップがどうのと言う前に、音楽としての完成度に欠けていては話になりません。 これ以外の曲は、もう聴く気になりません。 レスター・ヤングとの共演。ベニー・グッドマンとの共演。 いかに、チャーリー・クリスチャンが、優れたアーティストであったかを物語っています。 ビ・バップの、不完全なメロディや、ハーモニーを、チャーリー・クリスチャンのギターから、 感じる事はありません。 ワーデル・グレイにも共通する、天性の、スィング感覚は、普遍的な魅力に溢れていて、 今聴いても少しの不自然さ、古さを感じません。二人とも、止めなければ、いつまでも演奏していそうな、 尽きることのないアドリブ、豊な歌心。〜私の好きなギタリスト・ナンバー1である所以です。 ・バーニー・ケッセル  ■ 「Barney Kessel」 ▽ 1952年: 「Julie Is Her Name」 ジュリー・ロンドンのバックで、 シャレた伴奏をするギタリストの、名前を知ったのは、 成人してからですが、「Cry Me A River」 を 小学校時代に聴いて、歌とギターがかもし出す、 大人のムードに、幼心が、うずいたものでした。 現在 「Julie Is Her Name2」 とのカップリングCDを購入して、楽しんでいます。 ▽ 1947年: 「Star Dust By Lionel Hampton All Stars」 ・「Star Dust」 「One O'clock Jump」 「The Man I Love」 「Oh, Lady Be Good」 ジャスト・ジャズ・コンサートのライブです。 ・「Star Dust」 ライオネル・ハンプトンの名演奏で、あまりにも有名です。 若い、バーニー・ケッセルのソロは、短いものですが、堂々としたプレイは、後の活躍を予想させるものです。 タイトル曲は、確かに、チャーリー・シェーバース(Tp),ウイリー・スミス(As)、コーキー・コークラン(Ts)、 スラム・スチュワート(B)など、そうそうたるメンバーのソロは、迫力があります。 しかし、ハンプトンが抜けた他の曲は、ハードにブローする連中が、ライブで、やや羽目をはずした感があり、 気に入りませんが、バーニー・ケッセルだけは、落ち着いたプレイを聴かせてくれて、好感が持てます。 チャーリー・シェーバースについては、忘れられない名演奏があります。 1941年:「What is This Thing Called Love?」 Sidney Bachet And His New Orleans Feetwarmers での、 ソプラノ・サックスに続いて、トランペット・ソロをフィーチャーしたこの曲は、少年時代、レコードで聴いてから、 忘れられない曲と、演奏になりました。ニューオールリンズ&ディキシーランド・ジャズについては、 他のページで触れたいと思っていますが、私が、オールド・ジャズを好きになった原因の、1曲でもあります。 ▽ 1953年: 「Easy Like」 初リーダーアルバムですが、彼の完成したプレイを聴く事が出来ます。 ・「Easy Like」 テクニックの確かさを聴けると同時に、スィング感に溢れています。 バディ・コレットのフルート、シェリーマンのドラムスも、軽快で好感が持てます。 ・「Tenderly」 「What Is There To Say ?」 「That's All」 「April In Paris」 スロー・バラッドのメロディが美しく、コード・プレイが見事、後の、ウエス・モンゴメリーを思わせます。 ・「Lullaby Of Birdland」 「Bernardo」 フルートとのユニゾンがシャレています。 ・「Vicky's Dream」 「I Let A Song Go Out Of My Heart」 「North Of The Border」 アルト・サックスとのユニゾンで、軽快なプレイを聴かせます。 バド・シャンクが、前の2曲、バディ・コレットが、後の1曲を吹いています。 ・「Just Squeeze Me」 バド・シャンクのフルート、バーニー・ケッセルのコード・プレイも良く、ジャジーなナンバーです。 ・「Salute To Charlie Christian」 リズミカルで、力強いシングル・トーンは、チャーリー・クリスチャンを彷彿とさせる見事なプレイです。 コードを効果的に使用したり、独特のリフ奏法が、スィング感を増幅し、 尊敬するチャーリー・クリスチャンを、さらに発展させたと言ってもよい、 彼のオリジナルな魅力に満ちているアルバムです。  ■ 「Paris 4」 ▽ 1955年: 「To Swing Or Not To Swing」 ・「Begin The Blues」 アップ・テンポで、猛烈にスィングする、 ギター・ソロが楽しめます。 ・「Louisiana」 ハリー・スィーツ・エディソンの、ミュート・トランペットでスタートし、バーニー・ケッセルのギター、 そして再び、トランペットソロと、それを支える、しっかりしたリズム陣の心地よい響きが、印象的です。 ・「Happy Feeling」 トランペットのメロディと、サックスによるリフが効果的です。 テーマの感じといい、チョッとベーシー楽団を思わせる演奏スタイルです。 ・「Embraceable You」 バーニー・ケッセルのしっとりとしたソロ・プレイが心地良いナンバーです。 ・「Wall Street」 軽快なテンポ、カール・パーキンスとジョージ・オールドのテナーサックス、 オープンでの、ハリー・スィート・エディソンのトランペット、ケッセルのホーン・ライクなギターと、 スィング・ジャズの醍醐味が味わえます。 ・「Indiana」 力強いギターによるソロは、彼の多才なテクニックを、十分発揮しています。 テナー・サックス、トランペット、ジミー・ロウルズのピアノと続くソロの魅力は、 やはり、スィング・バンドを思わせます。 ・「Moten Swing」 こちらは、特に、ベーシー風の、ジミー・ロウルズのピアノから、レスターを意識した、サックス、 そしてハリーのミュートと、正にカウント・ベーシー楽団を持ち込んだ演奏となっています。 ・「Midnight Sun」 ジューン・クリスティの歌で、気に入っている曲です。 ゆっくりしたテンポで、バーニー・ケッセルが、ここでは静かに歌っています。 ・「Contemporary Blues」 バーニー・ケッセルのコード・プレイ、リズムの心地よさ、サックスのノリ、 ピアノの、スィング感、テーマでの、全員のリフなど、ミディアム・テンポでの演奏は、 モダンでシャレています。 ・「Don't Blame Me」 バーニー・ケッセルのスロー・バラッドでの多才で、美しい音色はやはり、最高です。 ・「12th Street Rag」 これも、スィング時代のビッグ・バンドを彷彿とさせる、アップ・テンポの曲で、 スィングするギターが、野太い音で、自由なアドリブを奏でています。 このアルバムは、リズムを重視した、カンザス・シティ・ジャズを意識しているようで、 スィング感のある、楽しいアルバムといえます。 ▽ 1958年: 「The Poll Winners Ride Again!」 ・「Be Deedle Dee Do」 「Volare」 「Spring Is Here」 「The Surrey With The Fringe」 「Custard Puff」 「When The Red, Red Robin Comes Bob, Bob Bobbin' Along」 「Foreign Intrigue」 「Angel Eyes」 「The Merry Go Round Broke Down」 バーニー・ケッセル(G)、レイ・ブラウン(B)、シェリー・マン(Ds)、 三人のポール・ウイナーズによるアルバムです。アップ・テンポあり、スロー・バラッドありで、 三人の息もピッタリあって、ジャズらしい一枚ですが、私にとっては、物足らない出来栄えです。 ピアノ・トリオでも、淋しいものがあるくらいで、ギター、ベース、ドラムスでは、 どうしても、単調で、魅力に欠けます。 バーニー・ケッセルは、ほとんどスタイルの変わらない、安定したギタリストですが、 私にとっては、昔聴いた、ジュリー・ロンドンの、小粋な伴奏をしている彼が、どうやら一番のようです。 結局、彼よりは、先輩の、チャーリー・クリスチャンのギターの方に、より魅力を感じます。 ・ハーブ・エリス  ■ 「Herb Ellis」 オスカー・ピーターソンの過度の装飾プレイ が鼻について、彼を好きではないのですが、 ハーブ・エリスは、ブルージーなギターが好まれて、 トリオで活躍した為、結果的には、ピーターソンの、何枚かのアルバムを聴く事になりました。 ▽ 1955年: 「Oscar Peterson Plays Count basie」 このアルバムは、唯一、トリオにバディ・リッチ(D) が参加しているもので、 それだけリズムを重視する、カウント・ベーシー楽団を意識したのでしょう。 ・「Lester Leaps In」 「Broadway」 「Jumpin' At The Woodside」 ハーブ・エリスが、あたかもレスター・ヤングのパートを受けもっているかのような、 ソロをとっていますが、ピーターソンのピアノが、耳障りなほどの活躍ぶりです。 ・「Easy Does It」 「One O'clock Jump」 レイジーなカウント・ベーシー・スタイルを踏襲していて、間のとり方などもベーシー・ライクで、 なかなかの出来栄えです。 リズムもベーシー・スタイルで、うるさくない、しかし、しっかり刻んでいて、好印象です。 ・「9:20 Special」 「Jive At Five」 スィンギーだけれどおとなしい演奏に終始していて、好感が持てます。 ・「Blue And Sentimental」 ハーシャル・エバンスのサックスのかわりに、ピーターソンのピアノが、メロディを受けもっています。 これは優しく、素直な演奏に好感がもてます。 ・「Topsy」 ピーターソンが例によって、決して間違いのない、見事なピアノ・プレイを聴かせます。 バディ・リッチのドラムとの、コール・アンド・レスポンスも、スピーディで、見事です。  ■ 「Oscar Peterson 」 オスカー・ピーターソンは、スィング・ピアニストとして、 文句のつけようが無いプレイヤーでしょう。 息つく間もなく、次々と湧き上がるアドリブも、よどみないプレイ・スタイルも、 欠点がなく、見事なものです。そして、その完全性が、私にはかなわないのです。 確かに上手い、けれど、感動が伝わってこないのです。 でも、このアルバムだけは、カウント・ベーシーが大好きな私の、数少ない、 オスカー・ピーターソンを聴く気にさせる1枚です。 彼を嫌いになった一番の理由は 「We Get Requests The Oscar Peterson Trio」 というレコードを昔、 買ってしまってからです。それまでは、スィング感も素晴らしく、私好みのプレイヤーだったのです。 ポピュラー・ミュージックを悪いと思いませんが、おしつけがましい、同じようなピアノ・プレイを聴かされて、 ほとほと嫌になった頃の事を想いだします。技術が優れている事と、心を打つプレイは違うのです。 ▽ 1957年: 「Herb Ellis Nothing But The Blues」 ハーブエリス(G)、ロイ・エルドリッジ(Tp)、スタン・ゲッツ(Ts)、レイ・ブラウン(B)、スタン・レヴィ(D) という ピアノ・レス・クインテットのためか、ブルース本来の、レージーな魅力に満ちたアルバムです。 ♪ 「Tin Roof Blues」 「Soft Winds」 「Royal Garden Blues」 は、オールド・ナンバーとして有名ですが、それ以外は、エリスとブラウンのオリジナル・ナンバーで、 すべて、見事なブルース・ナンバーに仕上がっています。 ロイ・エルドリッジは、どちらかというと、好みのトランペッターではなく、バック・クレイトンであったら、 もう少し、上品だったのにとチョッと気になります。スタン・ゲッツのテナー・サックスは、すっかり黒人を思わせる、 スムーズで、バイタリティに溢れた名演奏で、クールをすっかり卒業したハードなプレイに、好感がもてます。 ハーブ・エリスは、当然、力強くアーシーな味を目一杯だしており、ピアノ・レスを希望した事が良く理解できる、 クラシックなブルース・フィーリングを堪能できます。 ・「Pap's Blues」 「Blues For Janet」 は特に気に入っているスロー・ブルースです。 ギターの魅力あるメロディに呼応する、管楽器の、レスポンスが心地よく、 きっちりリズムを刻むベース、ドラムスの雰囲気も良く、全体として申し分ない出来栄えとなっています。  ■ 「Paris 5」 ♪ ▽ 1975年:「Rhythm Willie」 前述しましたが、このアルバムは、ハーブ・エリスの ギターに対して、フレディ・グリーンのリズム・ギター 、レイ・ブラウンのベース、ジェイク・ハナのドラム、 それに、ロス・トンプキンスのピアノ、とリズム陣の層の厚さから、 実に軽快な音楽を楽しめるアルバムです。 ・「Rythm Willie」 「A Smooth One」 「When My Dream Boat Comes Home」 リズミカルなバックに乗って、ギター・ソロ、そしてロス・トンプキンスのピアノが、素晴らしく、 オスカー・ピーターソンのような、装飾的ではない、それでいて、華麗なスィングが堪能できます。 また、ベースのレイ・ブラウンも、フレディ・グリーンのリズムに安心して、ソロ・パートを楽しんでいます。 ・「Conversations」 「Orange, Brown And Green」 スピード感あるリズムが見事です。 リズムがメインで、メロディがサブという感じの、スリリングな魅力で一杯です。 カウントベーシー楽団の、強力なリズム陣と同様の布陣は、エキサイティングなスィング感が、 ジャズの本質であることを教えてくれます。 ・「It Had To Be You」 「Gee Baby,Ain't I Good To You」 「I Want A Little Girl」 フレディ・グリーンの、リズム・ギターの魅力に支えられた、スロー・ブルースで、 ハーブ・エリスが、気持ちよくメロディを奏でています。 このアルバムが大好きなのは、カウント・ベーシー楽団の、 スィンギーなリズム感覚、自由なソロ・プレイの魅力が、ここにもあるからです。 ハーブ・エリスのギターは、もちろんメロディ・ラインを、気持ちよく表現していますが、 ロス・トンプキンスのピアノも、垢抜けていて、小気味良く、情感のこもったプレイの中に、 都会的なセンスを感じます。私のお気に入りアルバムの中でも、上位のものとなっています。 ・ウエス・モンゴメリー  ■ 「Wes Montgomery」 親指で弾くオクターブ奏法、 コード奏法を駆使して、ダイナミックな力感と、 スィング感を与える独特のプレイは、正に、 チャーリー・クリスチャン以来の、ナンバーワン・ギタリストだと思います。 ▽ 1959年: 「The Wes Montgomery Trio」 ・「'Round Midnight」 「Yesterdays」 「Whisper Not」 「Satin Doll」 ギター、オルガン、ドラムのトリオで、スタンダード・ナンバーばかりのこのレコードは、 一度聴いただけで、二度と聴いていません。高い買い物をしたと思っています。 ▽ 1960年: 「Movin Along」 ・「Movin Along」 ウエス・モンゴメリーと、ジェイムス・クレイのフルートとのテーマ・ユニゾンが心地よく、 ギター・ソロのオクターブ奏法への変化もシャレています。 スロー・ブルースで、なじみ易いメロディも好印象です。 ・「Tune-Up」 マイルス・デイヴィスの有名な曲です。 ここでは、ギターとフルートのユニゾンでのテーマ〜アップ・テンポのソロへと続き、 スリリングな展開は、ジャズの雰囲気十分です。 ・「Ghost Of A Chance」 超スロー・バラッドを、オクターブ奏法で、しっとり表現するウエスのギターは、 レスター・ヤングを想いおこさせる、ムードにあふれています。 その他の曲は、地味で、チョッとかったるい感じで、アルバムとしてはあまり評価できません。 ▽ 1960年: 「Work Song Nat Adderley」 唯一、ナット・アダレイの良いところばかりが、際立ったアルバムです。 時に、マイルス・デイヴィスばりの、中音域のミュートをきかせたソロは、見事です。 当然ファンキーの代名詞にもなった、「Work Song」 それ以上にファンキーな 「Pretty Memory」 「Sack Of Woe」 など、ボビー・ティモンズの参加で、 より素晴らしい出来栄えになっています。 キャノンボール・アダレイが、ウエス・モンゴメリーの発見者、 ということで実現したアルバムかもしれませんが、ウエス・モンゴメリーは、 力強いオクターブ奏法、コード奏法を、所々で披露していますが、あくまでも脇役です。 フランク・シナトラの歌が素晴らしい 「Violets For Your Furs」 では、 さすがにウエス・モンゴメリーのギター・ソロは文句無く見事ですが、 ナット・アダレイのコルネットは、ここでも情感たっぷりの好演ぶりです。 ▽ 1960年: 「The Incredible Jazz Guitar Of Wes Montgomery」 ・「Airegin」 ハイ・スピードにスィングするウェスのギターをはじめとする、メンバーのソロ・プレイは、圧巻です。 ソニー・ロリンズの作品ですが、マイルス・デイヴィスで聴くものとは、ずいぶん違った印象です。 ♪ 「D-Natural Blues」 あらゆるウエスの作品の中で、最も気に入っている曲です。 彼の、あらゆるテクニックが、凝縮されていると同時に、 歌心に溢れていて、文句のつけようの無い出来栄えだと思います。 ・「Polka Dots And Moonbeams」 ジャズ・スタンダードとして好まれるこの曲を、ウエスは、ムード溢れるオクターブ奏法で、歌っています。 現代では、珍しくないこの奏法も、豊な歌心が無ければテクニックに過ぎません。 優れた音楽性をもって、ウエスを超えるミュージシャンが、その後出現したのでしょうか。 ・「Four On Six」 ウエスのオリジナルですが、他のアルバムでもウェスは演奏していますが、ここでの演奏が、 やはり最高の出来栄えだと思います。 ギター一本で、これだけドラマティックに、曲を表現できるのは、他にはいないだろうと思わせます。 ・「West Coast Blues」 ゆったりとくつろいだ雰囲気にさせてくれる、メロディとリズム感覚。彼の歌心に溢れた曲作りと、 演奏の一体感を満喫できます。まさに、カッコよいナンバーです。 ・「In Your Own Sweet Way」 「Polka Dots And Moonbeams」 ゆったりした曲の流れ、ピアノのトミー・フラナガンも、文句のつけようもないプレイをしていますし、 ここでのウエスは、コードを使わず、素直な優しいプレイに終始しています。 ・「Mr.Walker」 これも、他のアルバムでは、聴けない最高のプレイです。 テンポの良さ、ピアノとの連携のよさなど、気持ちよく、スィングするウェスを堪能できます。 ・「Gone With The Wind」 おなじみの曲も、ウエスが演奏すると、違った雰囲気に仕上がります。 軽快なテンポで、オクターブ奏法、コード奏法を、効果的に使って変化をつけています。 レコードで、飽きるほど聴いた覚えがありますが、現在は、CDで気軽に楽しんでいます。 彼のテクニックと、ソロ・プレイを楽しむには、最高のアルバムだと思います。 ピアノのトミー・フラナガンは、彼名義の、トリオ・アルバムを聴いても、チョッと物足りませんが、 「Saxophone Colossus」 などでも感じたように、 ビッグ・アーティストのサポートで、最高の魅力を発揮するピアニストのような気がします。  ■ 「Paris 6」 ▽1961年: 「Bags Meets Wes 」 ミルト・ジャクソン(Vib)、ウエス・モンゴメリー(G)、 ウイントン・ケリー(P)、サム・ジョーンズ(B)、 フィリー・ジョー・ジョーンズ(Ds) という魅力ある顔ぶれです。 ・「S.K.J」 ミルト・ジャクソンとウエス・モンゴメリーのユニゾン・テーマに続き、ウエスのコード奏法、 ケリーの軽快なシングル・トーンそして、ミルトのヴァイブと、くつろいだ雰囲気の中に、 上品なジャズのかおり十分なナンバー。 ・「Stablemates」 やや、アップ・テンポのスィング・ナンバー。ウエスの力強いシングル・トーンによる、 見事なソロ、ミルト、ケリーも負けじと、スィンギーなプレイで、心地よいナンバー。 ・「Stairway To The Stars」 美しいスタンダード・ナンバーです。ミルト・ジャクソンのヴァイブ、 オクターブ奏法のウエス・モンゴメリーが、しみじみスロー・バラッドを、歌っています。 ・「Blue Roz」 テーマのリフが、ファンキーで、3人のソロも冴えています。 ミルト・ジャクソンは、M,J,Qを離れると、ブルージーになることで知られていますが、 フィリー・ジョーのドラムも、ブルース・フィーリングに満ちたプレイです。 ・「Sam Sack」 これも、スピード感の中に、ファンキーさが一杯のナンバーです。 ウエスは、効果的にコード奏法を取り入れて、ブルージーさを表現し、ケ リーのピアノもおなじみ、ケリー節でゴキゲンです。 ・「Jingles」 ドラマティックなテーマに続く、ミルト・ジャクソンのソロは、見事です。 ウエスの作品だけに、彼は、手馴れたギター・ソロで、ふんだんにコード奏法を展開し、 続くケリーのピアノも溌剌としています。高度なテクニックに彩られた、スピード感あるナンバーです。 ・「Delilah」 ブラウン・ローチ・クインテットとは違った、軽快なプレイです。 リズムも心地よく、ここでのウエスのコード・プレイも、素晴らしいものがあります。 ミルト・ジャクソンのアルバムの為、ヴァイブによって、清潔感のある演奏になっていますが、 ブルースを熟知したメンバーの、上質なスィング・プレイが楽しめます。 ただ、もう少し、アーシーでもいいかな、とは思います。 ▽ 1962年: 「Full House」 「The Incredible Jazz Guitar Of Wes Montgomery」 が、落ち着いたプレイを楽しめるアルバムとすると、 こちらは、ライブの楽しさ、を満喫できるアルバムといえます。 甲乙つけがたく、これも、レコードで、毎晩聴いたものでした。 ♪ 「Full House」 なんと言っても、ジョニー・グリフィンの、テナー・サックスが、バイタリティに溢れていて、 いやがうえにも盛り上がります。 ブローするテナー・マンですが、私は、彼のプレイは、嫌いではありません。 ウイントン・ケリーのケリー節もゴキゲンで、アルバムの出だしから、期待させるに十分な、 魅力に溢れています。 ・「I've Grown Accustomed To Her Face」 一変して、ウエスのムード溢れるスロー・バラッドです。 これは、彼のソロだけの、小品といった感じで、次の曲へつながります。 ・「Blue'n' Boogie」 アップ・テンポで、シングル〜オクターブと奏法を変え、ケリーのスィングするソロへ、 そして、グリフィンのダイナミックで、味のあるテナー・ソロが満喫できます。 ハード・バップの典型的な魅力といえます。 ♪ 「Cariba」 この曲は、このアルバムで最も、私が好きなナンバーです。 ポール・チェンバースのベースの後に、静かに立ち上がってくる、 ケリーのピアノ・ソロがハッピーで、その後の、サックスは、怖いものなしと言った感じの、 バップ・フレーズで、最高のムードに盛り上げていきます。 そして、ウエスのギター・ソロです。シングル〜オクターブ〜コードと彼の驚異的なテクニックと、 情感が、曲に乗り移り、ラスト・テーマへと向かう〜。 ドラマティックで、ライブの客同様、酔いしれる感じです。 ・「Come Rain Or Come Shine」 スタンダードですが、ここでも、ジョニー・グリフィンは、バップ・フレーズを使って、 エキサイトに盛り上げていきます。 続く、ギターも、まさにホーン・ライクな、力強い音で、アドリブを展開しています。 ウイントン・ケリーは、あくまでもスィンギーに、シングル・トーンの美しいソロを聴かせてくれます。 ・「S.O.S.」 アップ・テンポのこれも、ウエスのオリジナルですが、 とも角ジョニー・グリフィンのノリの良さが、ウエスに移って、彼もノリノリのプレイをしています。 このアルバムは、ジョニー・グリフィンとウイントン・ケリーが、ウエスをせきたてるように、 ハイなプレイを展開し、ウエス・モンゴメリーの最もエキサイトで、楽しいアルバムになっていると思います。 ▽ 1963年: 「Boss Guitar」 ギター、オルガン、ドラムスの変な、トリオのアルバムです。 全体的に、イージー・リスニング調である事。 そして、オルガンが入っている事で、このアルバムは嫌いです。 あの、ジミー・スミスのCDも、いろいろ購入してみましたが、ずるずるした音色は、 どうしても好きになれませんでした。 ▽ 1965年: 「Smoken' At The Half Note」 ・「No Blues」 「If You Could See Me Now」 「Unit 7」 「Four On Six」 「What's New」 ♪ 「No Blues」 このアルバムは、この曲だけで、十分の価値があります。 そして、彼のすべてのアルバムの中で、今は、一番気に入っています。 CDになってから、購入したということもありますが、ウエス・モンゴメリー(G)、ウイントン・ケリー(P)、 ポール・チェンバース(B)、ジミー・コブ(Ds) と最高のメンバーで、たっぷりと、 二人のソロ・プレイが楽しめます。 当然ウエスのギターは、あらゆるテクニックを披露し、文句がありませんが、 ウイントン・ケリーのスィンギーなアドリブ・プレイが、たまりません。 精神的な病とか言われていますが、全くそんな事を感じさせない、ハッピーなピアノを堪能できます。  ■ 「Paris 7」 ▽ 1966年: 「Wes Montgomery California Dreaming」 ・「Califonia Dreaming」 「Sun Down」 「Oh You Crazy Moon」 「More And More Amor」 「Without You」 「Winds Of Barcelona」 「Sunny」 「Green Peppers」 「Mr.Walker」 「South Of The Border」 このレコードには、がっかりさせられました。 ドン・セベスキー・オーケストラに、ハービー・ハンコック(P)、 リチャード・デイヴィス(B)、グラディ・テイト(D)、レイ・バレット(Conga) と言う編成です。 どれほど、説明書に素晴らしいアルバムだと書いてあっても、 こんな、イージー・リスニング・アルバムと知っていたら、苦労して買う事は無かったはずです。 ウエス・モンゴメリーのもっとも好きなアルバムは、 1:「Smoken' At The Half Note」 2:「Full House」 3:「The Incredible Jazz Guitar Of Wes Montgomery」 の順になるかもしれません。 彼のようなプレイヤーが、以前にいなかったので、誰より良いのか、表現できないのですが、 正に、ワン・アンド・オンリーのギタリストなのでしょう。この3枚のCDは、常に手元に置いてあります。 ※ ウエス・モンゴメリーには、変な想い出もあります。昔住んでいたアパートの、一階の住人も、 彼の熱狂的なファンだったのです。 それはそれで良いのですが、問題は、夜中ずっと、高音質スピーカーで彼の曲が流れ続け、 二階の住人としては、大いに閉口したものでした。 いくら好きだからといっても限度があると思い、いつか注意しようと思っていたら、 そのうちに引っ越していってしまい、事なきをえたものでした。 実は、全く逆な経験もあるので、えらそうな事はいえないのです。 20代の頃、ギター片手にカントリー・ソングを、大声で歌っていたところ、近所から苦情がきて、 肩身の狭い思いをしたことがあります。 かなり遅い時間でしたが、相当気持ちよく、自分の歌に酔っていた筈です。 考えてみると、あれ以来、腹のそこから大声で歌った事が無いかもしれません。 酒が苦手という事もあって、あまりカラオケ・スナックなどへも行かないし、そこで歌える曲は、 水原弘の 「黒い花びら」 だけと決めていて、それもなるべく避けるようにしているのです。 健康の為に、カラオケ・スタジオへでも、一度ぐらい行く必要があるかもしれません。 ・ケニー・バレル  ■ 「Kenny Burrell」 彼は、黒人のわりには、あまり、アーシーではなく、 むしろ、白人の、ハーブ・エリスのほうが、 より粘っこいスタイルのような気がします。 ブルース・フィーリングは、当然ありますが、 チョッと上品さがあって、後の、グラント・グリーンほど、 癖がないところが持ち味のようです。 ▽1956年: 「Introducing Kenny Burrell」 コンガの参加した、このアルバムは、ハード・バップ・セッションに独特の、彩りを添えています。 ・「This Time The Dream's On Me」 「Takeela」 コンガのスピードある、リズムが、終始曲を支配していますが、ジャズのフィーリングは 決して損なわない、スィング感に溢れたハード・バップ作品となっています。 バレル、フラナガンの確かなソロ・プレイがそれを支えています。 ・「Fugue 'N Blues」 ミディアム・テンポのブルースを、ケニー・バレルの多才なギター・テクニックが、 心地よくスィングしています。 トミー・フラナガンのピアノはここでも落ち着いたメロディを奏でていて、安心できます。 ・「Delilah」 ブラウン&ローチ・クインテットでもとりあげて有名な、ヴィクター・ヤングの作品ですが、 バレルのギターは、コンガのリズムに乗って、ゆったりとブルース・フィーリングたっぷりに、 歌っています。 ・「Weaver Of Dreams」 「Blues For Skeeter」 ジャズのシャレた感じが良く出ているナンバーです。この落ち着いた、スロー・ブルースをバレルが、 時にコード奏法なども織り交ぜて、さすがと思わせるプレイをしています。 トミー・フラナガンは、相変わらずサイドメンとして、最高のサポートをしており、 この曲に上品な味わいを加えています。 完成された、ケニー・バレルのギターが聴けるとは言うものの、アルバムとしてのパンチには、 今ひとつ物足らないものがあります。  ■ 「Paris 8」 ▽1958年: 「Blue Lights Volumes 1 & 2 Kenny Burrell」 これは、ブルー・ノートのハード・バップ・セッションということで、 特に、ケニー・バレルのアルバムという印象はありません。 ファンキーな味を持ったメンバーばかりが、集まったセッションですが、 決して、泥臭いものではなく、夜のひととき、楽しむにはもってこいのアルバムです。 ただ、メンバーからいって、もう少し、パンチがあっても良かったのに…。と思わない事もありません。 ・「Yes Baby」 「Scotch Blues」 相当ファンキーな曲ですが、ケニー・バレルのギターは、ティナ・ブルックス、ジュニア・クックのテナーや、 ルイ・スミスのトランペットほど、アーシーではなく、ブルース・フィーリングをもちながら、上品な響きをもつ、 彼の特徴がよく出ている作品だと想います。 ・「I Never Knew」 ケニー・バレルの、スィンギーな、ソロが、頭から聴けます。高度なテクニックを披露しています。 ジュニア・クックのテナーも、後の、ホレス・シルバー・クインテットの時よりは、スムーズに、スィングしています。 軽快な、ハード・バップの典型といった作品です。 ・「Caravan」 「Chuckin'」 ピアノが、デューク・ジョーダンから、ボビー・ティモンズに変わり、ファンキーさを増した感がありますが、 キャノンボールや、ジャズ・メッセンジャーでの、エキサイティングで、ファンキーのかたまり、 というほどではありません。バレルのギターは、ハードではあっても、クロくはありません。 ・「Rock Salt」 これも、ファンキー・ナンバーです。曲としては心地よい、ブルース・ナンバーといえます。 ボビー・ティモンズの、得意なブロック・コードも、ここでは聴けますが、極端ではありません。 バレルのテーマ・リフも決してアーシーではありません。ドラムスのアート・ブレイキーが、あまり、あおらず、 皆の好きなようにやらせている、といった感じです。  ♪ 「Autumn In New York」 このアルバムで、唯一、スタンダード・ナンバーを、しっとりプレイする、 ケニー・バレルが聴けます。 ボビー・ティモンズ(P)、サム・ジョーンズ(B)、アート・ブレイキー(Ds)、 というリズム陣で、これほどの雰囲気ある名演奏が楽しめるとは、驚きです。 また、このアルバムの一番気に入った演奏でもあります。 ▽1959年: 「At The Five Spot Cafe Kenny Burrell」 メンバーも 「Blue Lights Volumes 2 Kenny Burrell」 と変わらないのに、こちらは、ライブでもあり、 自然に出てくるブルース・フィーリング、ホーン・ライクなギター・サウンドが、数段魅力的です。 なお、私は、ローランド・ハナ(P) のほうは、大人しすぎて、あまり気に入っていませんので、 ボビー・ティモンズの4曲が好きということになります。 ♪ 「Birk's Works」 ティナ・ブルックスのテナー・サックスが、ファンキーな良い味をだしており、つられて、 ボビー・ティモンズのピアノ・ソロも、例のゴスペル・フィーリングの、ブロック奏法が、実にカッコよく、 それだけでも気に入っています。 そこへもってきて、ケニー・バレルのギターも、ここでは、ファンキーな味わいがあって、 曲の親しみやすさも手伝って、彼のアルバム中一番のお気に入りになっています。 ・「Lady Be Good」 レスター・ヤングとは、ずいぶん違った解釈のアドリブですが、ケニー・バレルのソロは、 スピード感があって素晴らしく、それを受けて、また、ティナ・ブルックスも一生懸命吹きまくるところが、 けなげです。 彼のサックスは、あまり味を感じないのですが、ここでは、好感が持てます。 ボビー・ティモンズが、カウント・ベーシーを思わせるタッチや、リフを効かせるのもシャレています。 ・「Lover Man」 チャーリー・パーカーの、スロー・バラッドより、心地よい響きのある、ギター・ソロが、見事です。 ボビー・ティモンズの解釈も見事で、彼のピアノは、ゴスペル風ではあっても、 単純なピアノ・マンではないことを、ここでも覗わせます。 ・「Swingin'」 クリフォード・ブラウンの曲ですが、くぐもった音の、テナーの後、かなり、力強いギター・ソロが聴けます。 ピアノもここでは、スィンギーですし、アート・ブレイキーの、キッチリ刻むリズムも、 この曲に軽快な印象を与えています。ブレイキーの多才なドラム・ソロも魅力的です。 ・「Beef Stew Blues」 ベン・タッカーのベースが、野太く、良いのですが、ローランド・ハナのピアノは、 スィング・ジャズ風で、チョッと物足りません。 折角のブルースをもう少し、ファンキーに表現して欲しかった感じです。 ギターは、ブルージーで良いだけに、惜しい気がします。 ・「If You Could See Me Now」 これも、スロー・ブルースの良い味を、ケニー・バレルは、高いテクニックで表現しているのですが、 ピアノは、あまりにも上品過ぎて物足りません。 曲としては、完成されているのですが、イマイチ、心に残らないといったところです。 ・「36-23-36」 ケニー・バレルのオリジナルで、スロー・バラッドです。 ここでのピアノは、やや、ブルース・フィーリングを感じます。 こういったリフ・ナンバーは、エキサイトして、スィング感を高めてもらいたいものです。  ■ 「Paris 9」 ▽1963年: 「Midnight Blue」 都会的センスに彩られた、ブルース・フィーリング たっぷりの、人気アルバムです。 彼のブルース・フィーリングは、ウイントン・ケリーにも感じる、 上品で、スィンギーなもので、モダン・ジャズの大きな魅力といえます。 ・「Chittlins Con Carne」 ボサ・ノヴァ風ブルース・ナンバーで、コンガのテンポに乗った、ギターがなんとも心地よく、 スタンリー・タレンタインのテナー・サックスも、ここでは良い雰囲気を作っています。 ・「Mule」 超スロー・ブルースを、ギターが、珍しくファンキーに歌い、輪をかけて、 タレンタインが、ねちっこくソロを展開します。 タレンタインを好きなら、文句なく、気に入るナンバーだと思いますが、私には、どうも…という感じです。 ・「Soul Lament」 ジャズとは、チョッと違った感じのメロディを、ギター・ソロで聴かせます。 ・「Midnight Blue」 同じ調子の、やや早く、こちらは、ジャズですが、このタイトル曲も、あまり私には、ピンときません。 ・「Wavy Gravy」 ワルツ風ジャズといった感じのもので、ギターと、テナーのユニゾンが、心地よく、 続くテナーも悪くはないのですが、例えば、私の最も好きなワルツ、 ソニー・ロリンズの 「Valse Hot」 と比べると、音楽的にやや、かったるい感じは否めません。 ・「Gee Baby Ain't I Good To You」 やはり、こうでなくてはいけません。ギター・ソロが最も効果的な曲です。ハーブ・エリスのもののほうが、 私は気に入っていますが、あれには、フレディ・グリーンという、本物が参加しているので仕方ありません。 でも、チョッと都会的な、こちらも好きです。 ・「Saturday Night Blues」 これは、素直なブルースで好感が持てます。 タレンタインは、ブルー・ノートの常連として、いろいろ聞いてみましたが、 どうしても、積極的に聴きたいテナー・マンではありません。私の好みは、スィンギーで、ブルージーで、 もう一つ、上品さが基準なのです。 このアルバムが、ブルース特集として、人気になったのは理解できます。 夜のひととき、どこからか流れてくるには、最適なアルバムだと思いますが、 私にとっては、チョッとかったるいというのが、偽らざるところです。  ■ 「Paris 10」 ▽1958年: 「Piano Winton Kelly」 私の最も好きな、ウイントン・ケリーのアルバムです。 ウイントン・ケリー(P)、ケニー・バレル(G)、 ポール・チェンバース(B)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(Ds) このセッションについては、いずれピアニストを取り上げた時、 詳しく触れたいと思いますが、とも角、リラックスした、各人のゴキゲンなプレイによる、 上品で、スィングするジャズを満喫できます。当然、ケニー・バレルのギターも、素晴らしい出来栄えです。 ・グラント・グリーン 基本的に、彼の音色が好きではありません。こすれたような感じがダメです。 それに、オルガンとの共演も嫌いな理由です。 ▽1961年: 「Geen Street」 ベース、ドラムスのトリオ・アルバムで、聴きやすい、おなじみの曲もあり、 素直なプレイを展開していて、悪くはありません。でもそれだけです。 ▽1961年: 「Workout Hank Mobley」 ハンク・モブリーの人気アルバムでの共演です。 ハンク・モブリー(Ts)、ウイントン・ケリー(P)、ポール・チェンバース(B)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(Ds)、 と最高のメンバーでのセッションですが、私が、このアルバムをあまり好きではない理由が、 グラント・グリーンが参加しているからです。よどみないプレイで、文句のつけようがないのですが、彼には スィング感、上品な雰囲気を感じません。 ウイントン・ケリーの上質なスィング感に合うのは、やはり、ウエス・モンゴメリーであり、 微妙なところで、好みが分かれるのです。 チャーリー・クリスチャンが最高なのは、単にテクニックではない、“私のジャズ”では最も大切な、 「上品なスィング・センス」 が備わっていたからです。 ・エディ・ラング  ■ 「Eddie Lang & Lonnie Johnson」 チャーリー・クリスチャン以前、独自のアコースティック・ギター による、ソロ・スタイルギを確立した白人ギタリストとして、 エディ・ラングは有名です。ビックス&トラムの 「Singin' The Blues」 で彼の演奏を聴いていたので、興味もあってアルバムを購入しました。 ▽ 「A Handful Of Riffs Eddie Lang」:1927/29年 ・「Eddie's Twister」 「April Kisses」 「Prelude」 「Melody Man's Dream」 「Perfect」 「Rainbow Dreams」 「Jeannine」 私のイメージする、ジャズ・ギターという雰囲気ではありません。 アコースティック・ギター・ソロがそもそも好きではない私にとっては、ちょっと辛い演奏が続きます。 ・「Add A Little Wiggle」 ややアップ・テンポでリズミカルなこと、シングル・トーンによるメロディと、 コード・ワークの巧みなテクニックは十分理解できます。 ・「I'll Never Be The Same」 お馴染みの曲で興味は湧くのですが、ビリー・ホリディのものとは全く違った曲といった印象です。 彼のギターは、メロディを弾いている時より、ピアノ・バックでのコード・ワークに魅力があります。 ・「Church Street Sobbin' Blues」 ブルース・ナンバーでのシンプルな構成は安心できますが、 どうもシングル・トーンによるメロディは、線が細すぎます。聴いていて息苦しくなってしまいます。 ・「There'll Be Some Changes Made」 ゆったりしたリズムにのって、美しいメロディを奏でるブルージーなギターといったところですが、 一音一音探るようなギターの音色は疲れます。 ・「Two-Tone Stomp」 ようやく音色に迫力を感じます。なんといっても、ロニー・ジョンソンとのギター・デュオだけに、 アップ・テンポでのきちっとしたリズム、スィング感はそれまでの演奏とは全く違います。 ブルースともジャズともいえない妙な感じですが、コードによるリズムはさすがに、独特の味があります。 ♪「Jet Black Blues」 心地よいスロー・ブルースがやっと聴けたという感じです。 キング・オリバーのコルネットが渋い音色で雰囲気がでています。 サッチモばりの、スキャットが入りますが、ホーギー・カーマイケルの声のようです。 ・「Blue Blood Blues」 これもオリバーのコルネットに、ロニー・ジョンソン、エディ・ラングのギターですが、 パーカッションなどもおどけた調子で古さを感じさせます。 きちっとした4拍子を刻んだ演奏は、安心して聴いていられます。 ♪「Bullfrog Moan」 ロニー・ジョンソンが参加したら、やはり、こういった落ち着いたブルース・ナンバーでなくてはいけません。 ロニーとラングのギターは、よくハモってくつろぎ感があります。単純なメロディ、きちっとしたリズムと、 2人のすぐれたがテクニックが感じられます。 ♪「A Handful Of Riffs」 アップ・テンポのリフ・ナンバーです。ロニーのギターは驚くほどクリエイティブで、魅力があります。 ザッザッという歯切れの良いギターによるリズムが、曲全体に気持ちよいスィング感をもたらしています。 ♪「Bugle Call Rag」 「Freeze And Melt」 「Hot Heels」 ドーシー・ブラザーズが参加して、小気味良いディキシー音楽を聴かせてくれます。 このアルバムでようやく元気な演奏が聴けて、ほっとします。 ラングのギターは添え物程度ですが、29年当時、白人グループが、このような洗練されたアンサンブルで、 スィングするディキシーランド・ジャズを演奏していたことが嬉しいかぎりです。 ・「Walkin' The Dog」 「March Of The Hoodlums」 同じディキシー・スタイルのダンス音楽といったところですが、ヴァイオリンが嫌いな事や、 アレンジもイマイチ気に入りません。ホーギー・カーマイケルのピアノが聴けることが救いです。  ■ 「Paris 11」 アコースティック・ギターによる甘美なメロディや、 優れたテクニックによって、白人ジャズ・ギターを確立したといわれる エディ・ラングの1920年代のアルバムです。 1933年には若くして他界してしまいますから、 彼は、正にジャズ創成期のアーティストといえます。 このアルバムでの一番の聴き所は、B・Bキングやロバート・ジョンソンが尊敬した、 黒人アコースティック・ブルースの第一人者ロニー・ジョンソンとの共演でしょう。 ジャズよりのブルースといった感じの演奏ですが、それまでとは全く違った、 力強いスィング感に溢れていて魅力があります。 キング・オリバーとのセッションも含め、当時白人ミュージシャンが黒人と共演するということは、 かなり異例で、大胆な行動だったに違いありません。彼のクリエーターとしての偉大さは理解できます。  ■ 「Paris 12」 ギターは、5つか6つのコードを憶えただけで、 いっぱしのアーティスト気取りで、歌が楽しめる、身近な楽器です。 でも、ウエス・モンゴメリーのギターを聴いたあと、 手にとろうとは思いません。同じ楽器とはとても思えないからです。 勝手に好きだ嫌いだと、決め付けていますが、 なまじ専門的ではないから、言えるのでしょう。 エディ・ラングのソロでも感じましたが、ジョー・パスの 「I Remember Charlie Parker」 というアルバムを聴いていると、いつの間にか、自分が侘しい気持ちに陥ってしまいます。 アコースティック・ギターは、優しい音色と、親しみやすさで、気分を癒してくれそうなのですが、ダメです。 ピアノ・トリオも、相当スィングしてくれないと、退屈してしまうほどですから、 ギター・ソロなど、とても全曲通しで聴けません。 チャーリー・クリスチャンが、エレキ・ギターを抱えて、ベニー・グッドマン・オーケストラで演奏した時の、 ジャズ界の衝撃は凄かっただろうな〜。と想像するだけで痛快です。  ■ 「The Third Man 」:1949 ☆ ギターに似た楽器らしいのですが、 いまだに見たことも無いチター〜。 「第三の男」のラスト・シーンに使われ、その侘しげな音色で、 子供の頃大ヒットしていました。当時は、暗くて嫌な映画だな〜、 という印象でしたが、リバイバルで観て、オーソン・ウエルズや ジョセフ・コットンが出ていたんだ〜、と不思議な感じがしたものです。 「市民ケーン」というわけの解らない映画も、確か彼でした。 後年、ラジオで彼の朗読番組があったような気がしています。 超有能なアーティストのようですが、私にはどうもイマイチです。 ジョセフ・コットンは、あの「白昼の決闘」や「ジェニーの肖像」でおなじみでしたが〜。 ラスト・シーンで、待っていたコットンを見向きもしないで通り過ぎていった女、アリダ・バリという女優で結構 名前は聞くのですが、好きでもないので印象に残っていません。 いずれにしても、外苑の絵画館前の銀杏並木を見るたびに、映画のラスト・シーンを想いうかべます。 次のページ 目次へ ホームへ |