〜小説・映画・チョッピリ音楽〜     ■「小説・映画・テレビ」 ■「小説・映画・テレビ」趣味の音楽というテーマなのに、小説の話題はどうかと思いますが、 大した読書キャリアでもなく、どうせ映画や音楽の話に繋がっていくのだろうから、 と、気楽に考えて、とりあえず書き始める事にしました。 テレビや映画館で観た懐かしい映画も、 何らかの小説をもとに作られているのでしょうから、逆に言えば、 小説の話題でも、映画の想い出がくっついてくるのは仕方ありません。 音楽映画は別として、ドラマが先で、人気が出たから小説にしたんじゃないかな、 と思ったのは、「刑事コロンボ」 です。 本屋の立ち読みをしていて、映画の脚本のような文体に呆れたのですが、 その後一切読んでいないので、正確なところは解りません。 現在我家には、昔愛読した書籍がほとんど残っていません。 時々空白があったと言うものの、上京してから40数年経つのですから、 手にした本の量も生半可ではなかったはずです。 苦労してハード・カバーをシリーズで揃えたものは、さすがに捨てられず、 本好きの友人に、車で全部持っていってもらいました。 皮肉な事に、後に読みたくなって、これらの本を再び買う羽目になったのですが、 それらも今は紐で括って、廃棄直前の状態になっています。 書籍は、ともかく重くてかさばるので、最初に処分の対象になります。 仕事用の専門書・資料、実用書などを、身近に置いておくのは当然ですが、 私だけでなく、都会生活者では、読み馴染んだ趣味の本を、 ずっと残している人のほうが少ないんじゃないでしょうか?、残念なことですが…。 こんな状態ですが、おぼろげな記憶をたどって、 昔読んだ本のことなどを想い出してみるのも、また楽しいかもしれない、と思いました。 例によって、行き当たりばったり、そして正確性には欠けるのを承知で…。 (このページの内容): 日本の小説の想い出 外国映画と小説 「アール・スタンレー・ガードナー」 「エド・マクベイン」 「イアン・フレミング」 60年代のスパイ映画・テレビ ★ 日本の小説の想い出。  ■「真田十勇士」 小学生の時に、図書係をやったことを 憶えていますが、当時は、我ながら、 なかなかデキの良い子供で、スポーツ、 勉強、なんでもござれでしたし、もちろん読書も大好きでした。 中学でも、成績は常に1〜2を争っていましたし、水泳の自由形、短距離走も一番でした。 水泳は、県大会で最下位という、不名誉な記録がいまだに忘れられない屈辱ですが、 まあ、オールマイティなガキ大将だったと言って、間違いはありません。 高校、大学と、プロ並みのスポーツの世界へ向かわなかったら、 かなりのインテリとして、違った人生を歩んだはず、と、 相変らず、B型らしい、自分勝手で都合の良い解釈をしています。 子供の頃は天才で、大人になったらただの人…その典型かもしれません。 ただ、担任の先生の影響で絵画が好きになり、これは後年の生き方に大きく影響しました。 図書室で読んだ「ジークフリード」という本、龍の血を浴び、不死身になった彼が、 ただ一箇所、背中に葉っぱが付いていたせいで、そこが致命傷に繋がったという話…。 アキレス腱の話題が出るたびに、今でも蘇ってきますから驚きです。 ギリシャ神話なども好きでしたが、ハリウッドの時代スペクタクル映画の影響なんでしょう。  東映時代劇映画の影響で、我家では剣豪小説を沢山読んだものでした。 特に生まれが真田十勇士の地元でしたから、戦国武将や忍者には格別憧れました。 ・「真田雪村」 「後藤又兵衛」 「ばん団右衛門」 「岩見重太郎」 などの単行本は、父親がプレゼントしてくれて、宝物のように大事に扱ったものでした。 今でも、徳川より豊臣側に愛着があるのは、当時読んだ小説のせいです。 手裏剣、刀、吹き矢、弓…手作りの武器は、当時の子供の必需品でしたし、 遊びといったら、男の場合は、何をおいてもチャンバラという時代でした。 日本の文学作品などは、今までにほとんど読んだことがありませんが、 日本映画で、それらしい作品を随分見た記憶があります。 地味な映画ばかりなので、出来るだけ避けようとしたものの、 家族揃っての映画鑑賞では、留守番が嫌で否応なしくっついていったものです。 当時の娯楽は大人でも映画ぐらいでしたし、両親が大の映画好きでした。 ・「浮雲」 「青い山脈」 などは、家族一緒に、 ・「ビルマの竪琴」 「きけわだつみの声」 などは、先生と生徒全員だったと思います。  ■「雪国」 ■「雪国」・「羅生門」…、乱暴者の三船敏郎と京マチコの雨の中での、画面が暗く嫌らしいシーン。 ・「雪国」…、岸恵子の駒子が美しかった事、火災のラスト・シーンが衝撃的だったこと、 など断片的に脳裏に焼きついています。 ・「潮騒」で、青山京子と久保明のラヴ・シーンを、妙に生々しく憶えているのは、 恐らく、こちらがもう高校生になっていたのでしょう。 東宝の映画は、家も近いせいで、ほとんど観ているはずです。   ■「近松物語・雨月物語」

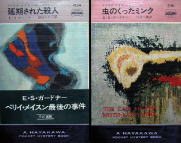

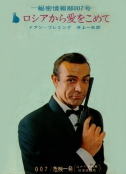

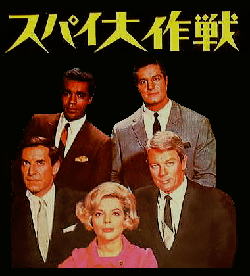

■「近松物語・雨月物語」大映、松竹のほうが 純文学作品は多かったような気がしていますが、 いずれにしても、小説を読んだわけではなく、 映画だけの想い出ですから、これ以上はやめておきます。 高校時代から大学時代は、色気づいていたせいか、運動で忙しかったのか、 あまり読書の記憶がありませんが、五味康祐の 「柳生武芸帳」 柴田連三郎の 「眠り狂四郎」 山田風太郎の、怪しげな時代もののシリーズなどは、数少ない愛読書でした。 当然、これらも映画とリンクしているのですが、映画館の想い出で触れましたので〜。 ★ 外国映画と小説  ■「TV : ペリー・メイスン」 テレビ映画でお馴染みだった、ミステリー、警察、スパイものは、 社会人になってから愛読書に変わりました。 ・「ペリー・メイスン」「87分署」の早川ミステリはまず最初に読みましたし、 冷戦時代ということもあって、スパイ小説は一番のお気に入りでした。 そしてイギリス冒険小説、アメリカのハード・ボイルドというのが私のお気に入りでした。 あまり格調高くないところですが、映画同様、私の場合、 仕事関連以外の読書は、全て娯楽ですから、肩のこらないものばかりを読み漁りました。 学生時代は遊びほうけたので、卒業してから初めて真面目に勉強したという、ていたらくです。 ・アール・スタンレー・ガードナー  ■「ペリー・メイスン:E.S.ガードナー」 ・「ペリー・メイスン」は、まだテレビも珍しい50年代の映画 でしたから、家族揃って、毎週の番組が待ち遠しかったものです。 「ビロードの爪」 「怒りっぽい女吠える犬」 「奇妙な花嫁」 「義眼殺人事件」 「門番の飼い猫」「夢遊病者の姪」 「どもりの主教」 「危険な未亡人」 「掏りかえられた顔」 「転がるダイス」「大人しい共同経営者」 「憑かれた夫」 「溺れるアヒル」 「埋められた時計」…、 作品リストを見ると、80冊ものシリーズを残したようですから、当然全ては読みきれませんでしたし、 折角楽しみにしていても、本屋に在庫が無いということが随分ありました。 但し、毎週のテレビは欠かさず観ていたので、ペリーメイスン・シリーズの古いエピソードについては、 ほとんど制覇したはずだと思っています。 大男のメイスンに、かいがいしく、手際よく仕事をこなす秘書のデラ・ストリート、 必ず、調査のために雇う、同じビルに事務所を構える私立探偵…、 白黒映画なのに、きっと白髪だろうと想像していた、ポール・ドレイク、 この3人の会話はなんともオシャレで、品がありました。 第1級殺人罪に問われている被告の弁護をし、 最後は無罪を勝ち取るばかりか、真犯人まで見つけてしまうという、スーパー・ヒーローの物語で、 毎回同じ展開なのに、よく飽きないものだと感心させられました。 法廷ものとは言え、必ず法廷闘争の間に犯人を探す探偵のエピソードがあるので、 家族中で真犯人当てをするのも、楽しみのうちでした。 敵役:こわもて検事のバーガー…嫌らしいほど被告を追い詰めるのに、 真犯人をメイスンが見つけ出すと、潔く敗北を認めるラスト・シーンは清々しく、憎めない役どころでした。  “デラ、悪いけどタバコを買ってきてくれないか?。” …デラの差し出した、両切りのポールモールをくわえる、メイスンのカッコよさに惹かれ、 一時、私もタバコはポールモールにしていた時期がありました、もちろん、成人後のことです。 テレビを観ていた時代、友人の家で、富士 なんていう高級たばこを貰ったことはありますが…。 E・.S・ガードナーと、省略して呼ばれますが、テレビのタイトルには、 必ず毎週、アール・スタンレー・ガードナーとフル・ネームが出たので、 今でも、こちらのほうで馴染みがあります。 あの、良心のかたまり:レイモンド・バーが、ウイリアム・アイリッシュの 「裏窓」 では、 殺人者の役をやっていたのですから、何か不思議な感じがします。 ・エド・マクベイン   ■「87分署:エド・マクベイン」 巻末の解説に、「泣かせる探偵小説:87分署シリーズ」 と書いてありますが、確かに、個性的で魅力的な人物描写、 愛情に溢れたタッチが全編を貫いていて、 私同様、テレビ・シリーズ以来のファンが多いのではないでしょうか。 黒沢明の傑作 「用心棒」 「椿三十郎」 のあとで観た、 「天国と地獄」 が、87分署シリーズ 「キングの身代金」 でした。 誘拐された親が三船敏郎で、犯人役が、山崎努…、映画は大ヒットしましたが、 この映画の話をすると、いつも吉展ちゃん誘拐事件がダブって想い出されます。  彼は、本名のエヴァン・ハンター名義で、あの 「暴力教室」 を書いていますし、 「逢う時はいつも他人」 の作者でもあります。 この映画は、大好きなキム・ノヴァクを、妻帯者のカーク・ダグラスが振って、 元のさやに収まった彼が、家族とハワイあたりへ出かけてしまうという、 許せない結末として記憶されています。 ・「暴力教室」 は西部劇の早撃ちでは最も好きな映画 「必殺の一弾」 のグレン・フォード、 「夜の大走査線」 のシドニー・ポアチエ、「コンバット」 のサンダース軍曹ですっかりお馴染みになった、 ビッグ・モローが出ていたことと、白人ロックン・ロールのスタートになった、ビル・ヘイリーの ♪「ロック・アラウンド・ザ・クロック」 の記憶しかありません。 「エデンの東」 「理由無き反抗」 とともに、当時センセーショナルな話題を呼んだ映画でした。 我がプレスリーの 「ハートブレイク・ホテル」 は、翌年56年のヒット・ソングということになります。 後にカート・キャノン名義での 「酔いどれ探偵」 シリーズも読みましたが、 彼の傑作は、なんと言っても87分署シリーズに間違いありません。 ・「警官嫌い」 「通り魔」 「ハートの刺青」 「麻薬密売人」 「被害者の顔」 「レディ・キラー」 「死が二人を」 「キングの身代金」 「大いなる手がかり」 「殺意の瞬間」 「死にざまを見ろ」 「電話魔」 「クレアが死んでいる」 「空白の時」 「たとえば愛」 「10プラス1」 「斧」 「灰色のためらい」 「人形とキャレラ」 「八千万の眼」 「警官(さつ) 」 「ショットガン」 「はめ絵」 「サディーが死んだとき」 「われらがボス」 このあたりまでは読んだ憶えがありますが、さりとて、すぐ想い出せるストーリーは1つもありません。 ・「クレアが死んでいる」 などは印象的でしたから、その切ないシーンだけは浮かびますが〜。 活躍期間が長すぎたこともありますが、私自身、そこまでコアなファンではなかったのかもしれませんし、 ミステリのポケット・ブックが見つからず、文庫本で間に合わせたというのも愛着が薄れた原因かもしれません。  スティーブ・キャレラと、陽気な相棒:マイヤー・マイヤー、 そして聾唖で美人のキャレラの奥さん、 これだけは、テレビ・シリーズで親しんだものにしか解らない、 リアルで素晴らしいキャラクターがいましたから、本を読んでいても、 彼らの人間味溢れる表情がいつも浮かんで、楽しさも倍化されたものでした。 ロバート・ランシングは、戦争映画などにも出演していましたが、 あの鋭いまなざしの奥に、温かい人間性を感じる雰囲気のある俳優でしたし、 ノーマン・フェルは、息の長いバイ・プレイヤーとしてお馴染みです。 愛読した、ハヤカワ・ミステリという本は、 普通の文庫本よりチョッと大型で縦長、凹凸のある透明ビニールに覆われた表紙、 紙も黄色がかった白という、オシャレなポケット・ブックで、持っているだけで優越感を覚えたものです。 ・イアン・フレミング  ■「ロシアから愛をこめて:イアン・フレミング/ショーン・コネリー」 「ペリー・メイスン」 「87分署」 は、50年代後半〜60年代始めに、 テレビで大ヒットしたシリーズでしたが、60年代初め、 「007は殺しの番号」 から始まった「007:ジェームス・ボンド」シリーズは、 40年を経た現在でも続いている、驚異の人気スパイ・アクション映画です。 なお、「007」は、ゼロ・ゼロ・セブンではなく、 ダブル・オー・セブンが正しいコード・ネームです。 学生時代、一触即発の緊張が生まれたキューバ危機以降、東西の冷戦構造は深刻さを増し、 偶発的な第三次世界大戦の勃発に世界中が怯え始めた、丁度その頃、 イギリス情報部の要職にあったキム・フィルビーが、ソ連に亡命したというニュースがありました。 絵空事と思っていた、スパイ・二重スパイの世界が、身近に感じた衝撃的な事件でした。 そして、偶然なのか故意なのか解りませんが、西側陣営のヒーローとしてスクリーンに登場したのが、 英国の秘密情報員:ジェームス・ボンドだったのです。 〜 蛇足ですが、上京してすぐ観た、リアル・タイムで進行中のキューバが舞台の 「ハバナの男」 というスパイ映画、グレアム・グリーンの作品でしたが、007シリーズとは 全く趣の違った映画でした。ついでに 「第三の男」 も小説は脚本の後だったかもしれません〜。 映画では、中国・ソ連と名指しはしなかったものの、「007は殺しの番号」 のドクター・ノウは中国人でしたし、 翌年の第二作:「007危機一髪」 でのスペクターが、ソ連をモデルにしている事は明らかでした。 このシリーズが、単にスリリングな世界に身を置く、諜報員の活躍を描いたものでなかったところに、 小説以上に映画での成功が約束されていたような気がしています。 男が憧れる趣味に関する数々の薀蓄は、スパイ小説を超えた魅力に溢れていました。 私もカクテルを作った経験があるので、彼が、シェイクしたマティニにこだわるのがたまらなく好きです。 ジンとドライ・ベルモットを、ミキシング・グラスでステアするのが一般的だからですが…。 「ダイアモンドは永遠に」 …ホテルで赤ワインを注文し、“これにはクラレットが合うんだが〜”、と言うと、 ウエイターが、“今切らしています” ところがこれがボンドの引っかけ…、 実はボルドー産赤ワインの愛称がクラレットで、このウエイターがニセモノである事を見破るシーン。  拳銃は、背広の型崩れを嫌がってベレッタの25口径を愛用していたが、 Mにワルサー・PPKに変えさせられる。 私は、「007は殺しの番号」 を観て、すぐアメ横のモデル・ガン・ショップで、 消音器付きワルサー・PPKを買い、脇の下へ吊るすためのホルスターを手作りして、 夜な夜な早撃ちの練習をしたものです。 10年前に、渋谷で、ベレッタのガス・ガンを偶然見つけて、躊躇無く買ったものでした。 …この幼稚さが男のロマンだといっては、笑われているのですが〜。 小説では確かベントレーだったはずですが、映画では、様々な仕掛けのついたアストンマーチンのスポーツ・カー、 その後のシリーズでは、ロータスからBMWへ…さすがに、英国諜報員がドイツの車ではまずいと思ったのか、 最新の 「ダイ・アナザー・デイ」 では、またアストン・マーチンが復活していました。 他にも、女性、賭博、ゴルフ、料理等など、彼の趣味へのこだわりが詳細に描写されていて、 エンターテインメントの要素満載でしたから、そんな魅力もあって驚異的なロングランになったのだと思います。 ただ、最近の作品は、ストーリーの貧困さを、大仕掛けで派手なアクション、小道具の多用、 以前と同じシーンの繰り返しなどで補っているらしく、ロマンなどとは全く無縁になってしまいました。  ボンド・シリーズが人気を博している頃、 偶然、リチャード・バートン主演の映画:「寒い国から帰ったスパイ」 を観て、小説も読み、 以降、ジョン・ル・カレの世界にも、すっかり魅せられてしまったものです。 彼の描く世界は地味ですから、当時、映画が大きく話題になる事はありませんでしたが、 リチャード・バートンは、マクリーンの 「荒鷲の要塞」 でもいい味を出していて、好きな俳優です。 ベルリンの壁、虚虚実実の駆け引き、そして捨て駒のような二重スパイの存在…、 冷酷な体制下での、個人の無力と尊厳といったものが、さりげない文体から読み取れる名作です。 知らない場所で、今現実にこのようなことが起こっている…当時の世相が、一層興味をかきたてたのでしょう。 彼については後述しますが、この映画ではバックアップ役だったジョージ・スマイリーが大活躍するのは、 もう少し後の事でした。 世界の危機が叫ばれた時代、 ジェームス・ボンドが、現実離れしたスーパー・ヒーローだったからこそ、大衆の支持を得たのでしょう。 また、テレビの普及によるライフ・スタイルの変化、50年代までのアメリカ中心の世界観の崩壊によって、 正統派西部劇映画や、華やかなハリウッド映画が衰退し、映画産業はそれまでの輝きを失っていきました。 そんな、斜陽化する映画産業を大きく支えたのは、 007シリーズに端を発した、娯楽スパイ映画の出現だったような気がしています。  ■「ハヤカワ・ミステリ / 007 シリーズ: イアン・フレミング」 イアン・フレミングの著書は、「カジノ・ロワイアル」 を除いてほとんど読みましたが、 映画の印象の方が強く残っていて、今では、イアン・フレミングのタッチを忘れてしまいました。 いつの日か、読み直してみようかなと考えています。 映画好きの私でも、社会人になってからは、生活に追われ自由な時間も少なく、 それまでのように、必ずロードショーを観るなどという余裕はなくなってしまいました。 そんな状態でも、007シリーズだけは、「007は殺しの番号=ドクター・ノウ」 から、 最新作:「ダイ・アナザー・デイ」 までの20作、全てを観ているのですから、我ながらビックリです。 もっとも、新しい時代の何作かは、テレビ映画で済ませたものもありますが…。 長い年月に渡って制作されたので、主人公のジェームス・ボンド役は何人も替わりました。 また、ドル箱映画だったので、どの作品にもその時々の有名なアーティストが、 主題曲を担当している、というのも大きな特徴です。 作品と主題曲を調べてみました。 (記憶とは違う年が書いてありましたが、制作された年なのでしょう。)  <ショーン・コネリー主演> 1962年・第1作 「007は殺しの番号/ドクター・ノウ」 主題曲:ジョン・バリー 1963年・第2作 「007危機一髪/ロシアより愛をこめて」 主題歌:マット・モンロー 1964年・第3作 「ゴールドフィンガー」 主題歌:シャーリー・バッシー 1965年・第4作 「サンダーボール作戦」 主題歌:トム・ジョーンズ 1967年・第5作 「007は2度死ぬ」 主題歌:ナンシー・シナトラ  <ジョージ・レイゼンビー主演> 1969年・第6作 「女王陛下の007」 主題歌:ルイ・アームストロング <ショーン・コネリー主演 1971年・第7作 「ダイヤモンドは永遠に」 主題歌:シャーリー・バッシー  <ロジャー・ムーア主演> 1973年・第8作 「死ぬのは奴らだ」 主題歌:ポール・マッカートニー&ザ・ウィングス 1974年・第9作 「黄金銃を持つ男」 主題歌:ルル 1977年・第10作 「私を愛したスパイ」 主題歌:カーリー・サイモン この作品から、タイトルは使用するものの、内容はほぼオリジナルのものになった。 1979年・第11作 「ムーンレイカー」 主題歌:シャーリー・バッシー 1981年・第12作 「ユア・アイズ・オンリー」 主題歌:シーナ・イーストン 1983年・第13作 「オクトパシー」 主題歌:リタ・クーリッジ 1985年・第14作 「美しき獲物たち」 主題歌:デュラン・デュラン  <ティモシー・ダルトン主演> 1987年・第15作 「リビング・デイライツ」 主題歌:a−ha 1989年・第16作 「消されたライセンス」 主題歌:グラディス・ナイト …この作品から、イアン・フレミングには関係の無いタイトルになった。  <ピアース・ブロスナン主演> 1995年・第17作 「ゴールデンアイ」 主題歌:ティナ・ターナー 1997年・第18作 「トゥモロー・ネバー・ダイ」 主題歌:シェリル・クロウ 1999年・第19作 「ワールド・イズ・ノット・イナフ」 主題歌:シェリル・クロウ 2002年・第20作 「ダイ・アナザー・デイ」 主題歌:マドンナ <ピーター・セラーズ、デヴィット・ニーヴン主演 1967年 「カジノ・ロワイヤル」 主題曲:ハーブ・アルパート…007のパロディ映画。。 <ショーン・コネリー主演> 1983年 「ネバーセイ・ネバーアゲイン」 主題歌:ラニ・ホール…「サンダーボール作戦」のリメイク版。 映画のジェームス・ボンド像が、小説と違うのは仕方ありませんが、 最初に観た映画での、ショーン・コネリーでイメージが出来上がりましたから、彼が一番好きです。 ロジャー・ムーアは、既に有名な俳優でしたからお馴染みでしたし、ピアース・ブロスナンは、 NHKの海外ドラマ・シリーズで、ブルース・ウィリスの 「こちらブルームーン探偵社」 の後に放映された、 「探偵レミントン・スティール」 で、とても面白いキャラクターの探偵を演じて、気に入っていました。 ショーン・コネリーが辞めてから、いつもボンドのイメージに近いのはこっちの方だ、と、 新しい俳優が紹介されたものですが、イアン・フレミングの小説から外れてしまってからのものは、 単純に、スケールの大きな娯楽映画として観ているにすぎませんから、 ボンド俳優などあまり気になりません。 シリーズの個々の感想は省略しますが、 「ドクター・ノウ」 「ロシアより愛をこめて」 「サンダーボール作戦」 「ダイヤモンドは永遠に」 あたりが、 小説も映画も面白かったなあ、と、思い返しています。 リアル・タイムでの世界情勢が、まだ不安定だったことも、大きな原因なのかもしれません。 「カジノ・ロワイヤル」 は、期待を大きく裏切られたということで忘れられない映画です。  「ロシアより愛をこめて」 での、敵方の暗号要員:タチアナ・ロマノバ…、 魅力たっぷりで、歴代ボンド・ガールの中では一番綺麗だったのに、 何度名前を聞いても忘れてしまいます。 この映画の最大の魅力は、悪役を演じたロバート・ショウの存在でした。 「ダイヤモンドは永遠に」 のジル・セントジョンも大のお気に入りで、 この映画にも想い出があるのですが、長くなるのでやめておきます。 ベルリンの壁も、宿敵ソ連も消え去った今、ボンド映画にどれだけの意味があるのかわかりませんが、 スパイ小説好きにとって、東西ベルリンが統一されたことは、大きな痛手であることは確かです。  (追記) (追記)「カジノ・ロワイヤル」 最近ロード・ショーされたばかりのものですが、早速観てきました。 ボンド役がダニエル・クレイグという俳優に代わったということもありますが、 今までの007映画とは、随分違った印象を受けました。 スーパー・マンから、生身の人間に戻ったというのが大きな特徴ですが、 それだけに、従来のようなスマートさ、上品さに欠けたようです。 これがイアン・フレミングの原作に忠実なのかわかりませんが、 ボンドの敵が国際テロ組織というのですから、きっと時代に合わせて脚色したのでしょう。 実らぬ恋という点では、「女王陛下の007」とよく似ていますが、 ボンド役の俳優は、英国紳士というイメージではありませんし、 何か全く007には関係の無い映画を観た…そんな感じもしています。 豪華なカジノでのカード・ゲームはさすがに迫力がありましたが、 ショーン・コネリーならもっとスマートに演じたはず、というのが偽らざる感想です。 まあ、40年前の同名のパロディ映画に比べれば、数段楽しめましたが…。 ★ 60年代のスパイ映画・テレビ 007の登場が、映画界・テレビ界にとってどれほどインパクトを与えたか、 に触れないわけにはいきません。 前述したように、社会人になりたてで、しかも家庭的にもかなりの逆境下にありましたから、 本来は、映画どころではなかったはずですが、逆に、そんな苦しい状況にあったからこそ、 音楽、小説、そしてたまに入る映画館は、心のバランスを保つために不可欠な娯楽だったようです。 言い訳は別として、60年代のテレビ・映画界は、秘密諜報員で溢れかえった時代でした。 テレビのスパイ映画では、、  ・「0011ナポレオン・ソロ」 が、ブームのさきがけでした。 ・「0011ナポレオン・ソロ」 が、ブームのさきがけでした。主演のロバート・ヴォーンは、「荒野の七人」 以前から知っていましたし、 ボス役は、「断崖」 「見知らぬ乗客」 「北北西に進路を取れ」 等などに出演して、 ミステリー映画には欠かせない俳優のレオ・G・キャロルでしたから、 それだけで安心して楽しめました。 ただし、デヴィット・マッカラムは知らなかったので、 いまだに役名のイリア・クリヤキンのほうがピンときます。 ヒッチコックのスパイ映画:「引き裂かれたカーテン」 のラストで、 ポール・ニューマンとジュリー・アンドリュースが毛布に包まっているところを、 天窓から覗いていたカメラマンが、彼だったかなあ〜といった程度です。 ヒッチコックの作品に、「トパーズ」と いうKGB高官の亡命をテーマにしたスパイ映画もありました。 ・「0011ナポレオン・ソロ」は映画でも、「007」についで沢山シリーズ化されました。 ポケット・ミステリーブックも充実していましたが、読んだ事がありません。 このシリーズは、テレビだけで十分という感じがしていました。 吹き替えのせいもあるのでしょうが、妙にくだけた雰囲気の会話が気に入らなかったものです。  ・「スパイ大作戦」 は、「ナポレオン・ソロ」 より後からテレビ放映されたはずですが、 ・「スパイ大作戦」 は、「ナポレオン・ソロ」 より後からテレビ放映されたはずですが、私は、こちらのほうを熱心に観ていた記憶があります。 テレビ・シリーズ前に、映画が上映されたのかもしれませんが、 あいにく観ていないのでわかりません。 主演のピーター・グレイブスは、「第十七捕虜収容所」 で、 ドイツ軍のスパイを演じたので、この役が回ってきたのかもしれませんが、 “おはよう、フェルプス君!”は、当時の合言葉になりました。 私は、共演のマーティン・ランドーのほうがお気に入りでした。 彼は、ヒッチコックの 「北北西に進路を取れ」 でのラスト・シーンで、 ケーリー・グラントと、断崖で決闘をした悪役でしたから、味方を演じる彼に好感をもったのかもしれませんし、 変装の達人という役どころが気に入ったのかもしれません。彫りの深い、ぎょろ目の顔が特徴でした。 チャーミングな女性のメンバー…彼女も気に入っていたのですが、映画では見かけない女優さんでした。 後半は観なかったので、結局、彼らはどの秘密組織に所属しているのかわからないままでしたが、 最近のリメイク版、 「ミッション・インポッシブル」 では、CIAの現場工作員ということになっていました。 当時のテレビ・シリーズのほうが、莫大な予算を使って派手なアクションばかりが目立つ今の映画より、 ずっと、スリリングで、ロマンがあって…面白かったのは言うまでもありません。 ・「アイ・スパイ」…ロバート・カルプは、表向きテニス・プレイヤーで、 実はCIAの情報員だったというところに、妙な親近感を感じていました。 私も学生時代は、国内で少しは知られたプレイヤーでしたから〜。 ・「スパイのライセンス」…ロバート・ワグナーは甘いマスクで、既に映画を通して知られたスターでした。 私の大のお気に入り作家:ロス・マクドナルドの 「動く標的」 にも出演していました。  ・「ブルー・ライト作戦」:ロバート・グーレ、 題名を最近まで忘れていましたが、潜入スパイの活躍で、映画にもなりました。 彼のピアノ弾き語りをよく憶えているのですが、映画では真面目な工作員でした。 スティーブ・ローレンス、ヴィック・ダモン、マット・モンロー、ジャック・ジョーンズ、 アンディ・ウイリアムスなど等、沢山の男性ヴォーカルも聴いてきましたが、 どれも、特別心に響くほどの感動も想い入れも無く、むしろ、テレビ・シリーズで知った、 ロバート・グーレあたりに、妙な親近感が湧いています。 想い出とリンクしている、一握りの男性歌手以外は、基本的に、女性歌手の方に 興味がいってしまうのは、男性として至極当然、且つ、健全な事だと思っています。 ・「それいけスマート」…グッとおふざけスパイ・ストーリーで、それなりに楽しめました。 今では、タイトル音楽の最後に、彼が電話ボックスに隠れるシーンしか憶えていません。 ・「秘密諜報員ジョン・ドレイク」…かなりシリアスなドラマだったと思います。 ・「過去のない男」…「87分署 のロバート・ランシングが、リッチなスパイを演じていました。 あの頃は、毎晩帰りが遅く、テレビなど観ていられなかったはずですが、 不思議とこれらは憶えていますから、何回かは観れたのでしょう。 チラシのおかげでいろいろ想い出しましたが、ストーリーについては、ほとんど忘れています。   ・「殺しのライセンス」 ・「殺しのライセンス」トム・アダムスがイギリスの諜報部員を演じたものですが、 これは、続編も観ました。 イギリス映画らしくクールで真面目なものでした。 ・「地獄のランデブー」 レイ・ダントン演じる、CIAの諜報員スーパー・ドラゴン、 これも続編がありましたが、面白い映画でした。    ・「パーマーの危機脱出」 「国際諜報局」 ・「パーマーの危機脱出」 「国際諜報局」 レン・デイトンの本格スパイ小説 「ベルリンの葬送」「イプクレス・ファイル」 そして「10億ドルの頭脳」の映画化です。 マイケル・ケイン演じる実直そうなスパイは、 迫力がありました。 レン・デイトンは、小説家のところで触れるかもしれませんが、 演技派マイケル・ケインの本領発揮といった映画で、ボンドとは対照的なスパイ映画した。  ・「さらばベルリンの灯」 ・「さらばベルリンの灯」大好きな アダム・ホールの「不死鳥を倒せ」の映画化です。 主演のクィラー役は、ジョージ・シーガルで、ピンとこなかったものの、 彼に指示を出す古参のスパイ役として、アレック・ギネスが出ていました。 彼には、ジョージ・スマイリーのイメージがありますが、 「ハバナの男」 では頼りないスパイを演じていました。  ・「マット・ヘルムズ・シリーズ」…ドナルド・ハミルトンの小説の映画化で、 これも何作か、原作を読みました。 ボンドばりの活躍を、あのディーン・マーティンが演じていました。 ・「サイレンサー沈黙部隊」 「サイレンサー殺人部隊」 どれも必ずカワイ子ちゃんが登場するのは、シラトラゆずりなんでしょう。 彼は、歌と映像のギャップが無いところが大きな魅力です。 50年代始めの、ジェリー・ルイスとのコンビ以来、ずっと好きな歌手・俳優です。  ・「電撃フリントGO!GO 作戦」…ジェームス・コバーン主演で、続編もありました。 ・「電撃フリントGO!GO 作戦」…ジェームス・コバーン主演で、続編もありました。「荒野の七人」 で名前を売った俳優ですが、チャールズ・ブロンソンもその口でした。 ブロンソンは、後で取り上げるアリスティア・マクリーンの 「軍用列車」、 ロス・トーマスの 「セント・アイブス」 にも主演したのですが、 ジェームス・コバーンがスタイリストなのに対して、彼は泥臭い感じがして、 イマイチ好きになれない俳優でした。 既に有名だったユル・ブリンナーのほかは、ロバート・ヴォーンも、マックィーンも、 あの映画の成功で、人気を決定付けたのかもしれません。 こう考えると、60年代は、黒沢明のおかげで映画界が救われたと言っても過言ではなさそうです。 ・「荒野の七人」シリーズは確か4作でしたが、「用心棒」 シリーズは、 一体どのくらいのマカロニ・ウエスタンを生んだか、想像もつきません。 クリント・イーストウッド、リー・バンクリーフ、ジュリアーノ・ジェンマ、フランコ・ネロと、 こちらも、数々の新しいスターを生み出したものです。 私は、アメリカ人の主人公以外の、マカロニ・ウエスタンは映画館では観ませんでしたが、 その後、テレビで何本か観る事になりました。   ・「マーメイド作戦 「おしゃれスパイ危機連発」、 ドリス・デイのコメディものですが、 スパイ・ブームに乗って作られた映画でした。 「知りすぎた男」 以降の作品は、 ほとんどロマンティック・コメディでしたが、 ロック・ハドソン、ジェームス・ガーナ−などハンサムでおおらかな男優との、 健康的なお色気を絡ませた、軽妙なやりとりが何とも好きでした。 「マーメイド作戦」 での、ロッド・テーラーは二人に比べるとイマイチとはいうものの、楽しい映画でした。 彼女の気取らない愛らしさと、ハッピー・エンドを期待して映画館に向かった、苦しい時代を想い出します。   ハード・ボイルド作家のページで扱うべきでしょうが、 ハード・ボイルド作家のページで扱うべきでしょうが、ディーン・マーティン、ロバート・グーレ、ドリス・デイ、 ときたら、シナトラをここで挙げなくてはおかしいというものです。 ・「トニー・ローム殺しの追跡」 こちらは私立探偵役だったと思いますが、 主題歌をナンシー・シナトラが歌っていました。 ・「刑事(デカ)」…悩める刑事役ですが、 共演でジャクリーヌ・ビセットが出ていました、この娘は綺麗で…私好みでした。 シナトラは、「ここより永遠に」 でアカデミー賞を獲得するほどの実力者なので、 演技が上手いのは当たり前ですが、この2つの映画はシリアスなストーリーでも、 題材がよく、ラストも納得できるものでしたから、良いイメージをもっています。 しかし 「ここより永遠に」 よりショッキングな結末の 「脱走特急」 という戦争映画だけは、 いまだに、切ないラスト・シーンが時々目に浮かんで困ります。 丁度、キャピタル時代、ノリの良いスィング・アルバムと、重く沈んだバラッドを、交互に発表したように、 彼は、「七人の愚連隊」 などのシナトラ一家でのお気楽映画と、こういったシリアスな映画を、 演じわけたかったのでしょうが、根っからのハッピー・エンド好き、ノリの良いスィング好きな私としては、 音楽はともかく、映画で死んでしまう役を演じる彼に、大いに不満を感じたものです。 ここでまたシナトラの話をしだすと収拾がつかなくなりますから、このへんにしますが、 そんなわけで、彼の50年代半ばから、60年代の映画は全て観ているのは間違いないところです.。 シナトラの切ないラスト・シーンを頭に浮かべていたら、他の映画を想い出してしまいました。 ドリス・デイの 「おしゃれスパイ危機連発」 で珍しくコメディを演じた、リチャード・ハリスですが、 後年観た 「ワイルド・ギース」 での彼の最後のシーンは、汽車と飛行機の違いはあるものの、 後味の悪さでよく似ていました。 傭兵を題材にしたものでは、フォーサイスの 「戦争の犬たち」 と似ていますが、 映画は数段こちらのほうが見応えがありました。 リチャード・バートン、ロジャー・ムーアなど、共演陣も豪華でした。 ・「アラベスク」…厳密にいうと、スパイに巻き込まれるロマンティック・ミステリーですが、 ソフィア・ローレンとグレゴリ−・ペックという珍しいコンビで、ソフィア・ローレンの魅力もさることながら、 スリリングな謎解きのストーリーで、ヒッチコック・タッチの、オシャレな映画でした。      ■ 地獄のガイド・ブック」 「スパイがいっぱい」 「女王陛下のダイナマイト」 「ザ・スパイ」 「秘密大戦争」 「情報局K」 こうして、60年代を振り返っていると、“ああ、この映画は正月休みに、パンティオンで一人ぼっちで観たなあ”とか、 “これは、打ち合わせに行って来るから!”と、会社の同僚と密かに銀座へ出かけて観た映画だったなあ、 なとど、当時の状況が懐かしく蘇ってきます。 あまり楽しい想い出の無かった60年代ですが、独身時代ということもあって、かなり好き勝手をしていたものです。 70年代以降、極端に映画を観る機会が減ったのは、私自身にも原因がありますが、 映画界の変貌も大きく影響していたと思っています。…その代わり、暇さえあれば小説を読むようになりました。 60年代は世相を反映して、スパイ映画の花盛りだったことだけは、間違いありません。 ミステリー小説については、ページを改めたいと思います。 次のページへ 目次へ ホームへ |