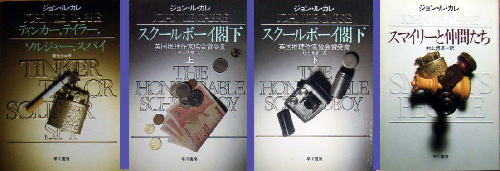

〜ミステリー小説/スパイ・冒険小説〜 いよいよ「趣味の音楽」とは離れていくようですが、かまわず、このまま続ける事にします。 多少は音楽の話題も出るかもしれませんが、かなりエンターテインメントを強調して 映画化された小説以外は、音楽とは縁遠いというのが、この分野の特徴でもあります。 とは言え、私の趣味の想い出は、外国映画・外国音楽・外国小説がセットになっているので、 ここで扱う事に、あまり抵抗を感じていないのも事実です。       「愛読書」 「愛読書」愛読書は、ミステリー本ばかりですが、このミステリーという言葉、深く考える事も無く、 今では、スリラー、サスペンスなどと同様、適当に使っています。 お気に入りハヤカワ・ミステリでは、スパイ小説、冒険小説、ハードボイルド小説などなど、 全てが含まれていましたから、今更難しく考えることはなさそうですし、 そもそも、この手の小説は、どれも謎解きが基本になっていますから、 音楽と同じで、ジャンル分けそのものがナンセンスなのかもしれません。 日本の映画嫌い、日本の小説嫌いは、 子供の頃の体験が大きく影響しているのだと思っています。 物心ついた頃から、日本映画、外国映画の区別無く、様々なジャンルの映画を、 沢山観るチャンスに恵まれましたが、そんな経験を通じて、趣味で楽しむ映画・小説は、 現実の生活とはかけ離れた、外国のものを好むようになったのだと思います。 見栄えのしない日本家屋や、貧弱なセットの中で繰り広げられる身につまされるようなテーマの映画より、 豪邸や高層ビルを背景に、颯爽とした美男・美女が活躍する映画のほうが面白く、 また、身近に感じるおどろおどろしい、横溝正史や江戸川乱歩の怪奇の世界より、 オシャレで、さらっとした外国のミステリーのほうが好き、というわけです。 等身大の話は実生活で十分という感じで、これは、当然音楽に関しても同様ですから、 娯楽に関しては、極端な外国かぶれということになりそうです。 長い読書人生では、当然日本作品も読んでいますが、基本的には外国モノに安らぎを感じています。 このページでは、私のお気に入り作家を中心に取り上げてみます。 <英国のスパイ・冒険小説家>: ジョン・ル・カレ、アリスティア・マクリーン、 デズモンド・バグリー、 アダム・ホール、 ギャビン・ライアル、 その他の小説家(レン・デイトン、ブライアン・フリーマントル、ジャック・ヒギンス、フレデリック・フォーサイス、 ダグラス・リーマン、ジェフリー・アーチャー等)。 <アメリカのハードボイルド小説家> については、ページを改めたいと思います。 記憶も怪しく、どんなことになるやらわかりませんが、 僅かながらの手持ちの本をもとに、読み漁った頃の感動を想い出しながら、ボチボチ進めようと思います。 〜スパイ・冒険小説家〜 ★ ジョン・ル・カレ  ■ 「寒い国から帰ってきたスパイ」 ■ 「寒い国から帰ってきたスパイ」私と同年代の、ジョン・ル・カレのファンだったら、 リアル・タイムで、「寒い国から帰ったスパイ」 を映画館で観て、これは原作のほうが面白いに違いないと考え、 やがて、彼の描く、独自のスパイの世界にとりつかれてしまったという人も多いのではないでしょうか。 「寒い国から帰ってきたスパイ」: 自らの現地組織を壊滅させられたイギリス諜報部員:アレック・リーマス。 彼は、今や東ドイツ諜報部の中枢に君臨する宿敵ムントを、 イギリスの二重スパイだと証言するために、祖国の裏切り者として、東ドイツ諜報部へ送り込まれた…。 リアル・タイムで、日々激しくなる東西冷戦の恐怖を、気を揉みながらニュースで見ていた頃でしたから、 謀略渦巻く非情な世界に生きる、一人の人間の愛、苦悩、そして体制の中での無力感〜、 キム・フィルビーもこんな感じだったのだろうなあ、と、妙にスパイが身近に感じられたものでした。 その後、彼の他の作品を求め、 「死者にかかってきた電話」 「高貴なる殺人」 とさかのぼって読んで、 「鏡の国の戦争」 「ドイツの小さな町」 へと進んでいったものです。 そして、とてもジェームス・ボンドのようなスパイが存在する世界ではなさそうで、 単純に、スパイがカッコイイなどと感じていた自分が、妙にバカっぽく思えたのもその頃でした。 「寒い国から帰ってきたスパイ」: から、タッチが変わっていったようで、 ストーリー展開の面白さにくわえて、スパイの人間的側面が強化され、読み応えもグンと増していきます。 彼の新刊を心待ちにしながら、片側で、 アリスティア・マクリーンやデズモンド・バグリーなどの、スパイ・冒険物語や、 アメリカの、ハードボイルド小説に夢中になっていくというところまで、同年代の人たちと同かもしれません。 なんと言っても、書店には所狭しと魅力的な新刊が並んでいましたし、 一冊読み終わる度に、巻末にある作品紹介を参考に、芋づる式に買い求めていったものです。  ■ 「ジョージ・スマイリー 三部作」 ■ 「ジョージ・スマイリー 三部作」そして 極めつけ、スマイリー・3部作 「ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ」 「スクール・ボーイ閣下」 「スマイリーと仲間達」 に出会うことになります。 彼の作品はハード・カバーで揃えたのですが、 このシリーズ4冊は、本棚の経営総論とか経済原論などと同じくらい分厚くて、美しい装丁でした。 …今では、友人の書棚を飾っている事でしょうが。 内容も、学術書に劣らず難解で、それ故読み応えがあるのですが、 これは他の小説には無い特徴で、ル・カレに特別愛着を感じる大きな要因となっています。 丁寧で緻密な文章は、一体どこに事件があるの?、といった、まどろっこしさを感じるほどですが、 終盤での一気呵成の解決に、それまでの文章の中にちりばめられた、気づかないほどの出来事が、 大きく関わっている…老練なスマイリーの人物像が、 この重厚で理詰めの、文章全体で表現されているような魅力に溢れています。 彼の文章は、きめの細かい観察眼から生まれた、本筋とは関係の無いような 描写の中に、事件のヒントがさりげなく隠されている場合が多いので、 他の小説に比べて、気楽に読み流すということが出来なかったものです。 ストーリーをここで紹介しても意味の無い事ですが、 「ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ」 の裏表紙に書いてある、 菊地光氏の抜粋を載せてみました。 「英国諜報部<サーカス>の中枢に潜むソ連の二重スパイを探せ…。 引退生活から呼び戻された元諜報部員スマイリーは困難な任務を託された。 情報によれば、この二重スパイは彼の仇敵、ソ連諜報部のカーラに操られているという。 スマイリーは、<サーカス>の記録を遡り、容疑者をあらいだしていく。 やがて彼が見出す意外な裏切り者とは? スマイリーとカーラの宿命の対決を描き、 スパイ小説の頂点を極めた三部作の第一弾」 それぞれが納得できる結末ですから、どれを読んでも、どれから読んでも良いというものの、 三部作全てを通して、宿敵カーラとの対決がテーマになっているので、順序良く、 そして全部読みたくなりますし、ラストでの、カーラの最後を確認しないわけにはいかないはずです。 一般的には、二作目の 「スクールボーイ閣下/上・下」 が、ル・カレの最高傑作とされているようですが、 私は、一作目や三作目のほうが気に入っています。 二作目は、アジアとロンドンが舞台になっているのですが、どうも、アジアを舞台にした小説、映画は 昔からあまり好きではありません。 欧米の人にとっては、エキゾティックなイメージが湧くのでしょうが、私には、あまりに身近で夢がなく、 やはり、三作目のヨーロッパが舞台のほうが、断然魅力があります。 「007は二度死ぬ」 という映画〜、 みすぼらしいというか、とんちんかんな西洋人のイメージする日本を舞台に、 ショーン・コネリーと丹波哲郎が協力しあって、スペクターをやっつける…。 私は、この映画だけはジェームス・ボンド・シリーズの記憶から外しています。 とは言え、このシリーズ全編を通して、苦悩するスマイリーはもちろん、 登場人物全てのキャラクターが、生き生きと描かれていて、知らず知らずに感情移入してしまいます。 だからこそ、冷酷な世界がヒシヒシとこちらに伝わってくるわけで、ル・カレの非凡な才能を感じるところです。  ■ 「ハバナの男 : アレック・ギネス」 このページあたまの、洋書の表紙に写っている写真はアレック・ギネスですが、 私は、彼をずっとイメージして本を読んでいましたから、違和感がありません。 確か、英国ではテレビ・シリーズで放映されたと、どこかで読んだ事がありますが、 いかにも英国人好みの渋いシリーズだったはずで、私も是非観たかったものです。 「ハバナの男」 では変なスパイでしたが、「戦場にかける橋」 で英国将校を演じて 日本でも有名な俳優です。 音楽の話ですが〜、 シリアスなスパイ小説ですから、音楽についてはさりげなく触れているという程度です。 ・「ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ」 で、 スマイリーのもとを去っていったレイコンが、 〜その夜、オーストラリアのDJの紹介で <花はどこへ行った> という ゆっくりした曲がラジオから流れている時に戻ってきた。〜 なるほど、74年の作品だったら、それはあるなあと思ったものです。 ・「スクールボーイ閣下」 では、 〜それからレコード・プレイヤーへ行って、また <マイアミ・サンライズ> を音量いっぱいにかけた。 一枚だけのレコードだが、役にもたたぬエアコンディショナーのうるさい音を消してくれる。〜 …この曲を知らないのが、チョッと癪でした。 ジェリーとリジーとの、エレベーターの中での出会いで、 <雨にぬれても> のテープ録音が流れています。 〜二杯の酒と三十分後に、彼女がデューク・エリントンとあのビッグ・バンド・サウンドが好きだ といいだしたので、ジェリーが知っている店で、フィリピン人の生バンドがエリントンを 聞かせるところへ行こうと、また香港サイドへ車をとばして帰った。 なんといってもキャット・アンダーソンが最高、と彼女はいった。 アームストロングとエリントンをいっしょにきいたことある?文句なしにすごいね。 また、レミ・マルタンがつがれ、彼女は、<ムード・インディゴ> を口ずさんできかせた。〜 ・「スマイリーと仲間たち」 から、 トビーが:〜俺は言ってやったんだ。「おいウラジミール」、まあおれの言うことも聞け、 いったいこの世に、サーカスがなけなしの予算から、オットー・ライプチヒの試聴一つに五千スイスフランも 払うほど重大なことがあるかというんだ。マリア・カラスだってそんなにとったことはないし、 しかも、オットーにくらべりゃ、彼女の歌はけたちがいだぞ〜。 スマイリーが現像したプリントを暖炉で乾かすシーンで…、 〜アンにもらったマーラーのレコードをかけ、革張りのリーディング・チェアに腰をおろした。 この椅子には、本をのせるマホガニーの台がついていて、 ベッド・トレイのように腹の前で回転するようになっている。 またもどっと疲れがもどって、音楽をきき、ときどき写真からポトンと水滴がたれるのをきき、 薪がみれんがましくはじける音をききながら、ついうとうとまぶたがふさがあるにまかせてしまった。 三十分後、はっと目があくと、プリントは乾いていて、マーラーはターンテーブルの上で音もなくまわっていた。 〜駅へもどった。メイン・コンコースは、アーチ状の天井に、巨大なステンドグラスの窓が 彩色された陽光を磁器タイルのフロアにそそぎ、さながらゴシック宮殿のワーグナー風ファンタジーであった。〜 格調の高い文章に似合った、納得できる描写です。 さすがに音楽に関しての記述は少ないものの、時代や場所、そして描かれている状況に 効果的な音楽の話題がちりばめられていて、一層臨場感が伝わってきます。  「リトル・ドラマー・ガール」 「パーフェクト・スパイ 」 「ロシア・ハウス 」「ナイト・マネジャー」…、 残念ながら、以前のような興奮を覚えませんでした。 スマイリー三部作迄が私の中でのル・カレの傑作で、 これだけで十分満足していますし、これらは、 ハード・カバー、洋書、文庫本…時が経つと 無性に懐かしくなり、買いなおしては読んだものです。 単に読み応えがあるスパイ小説などという、生易しい表現では言い尽くせない魅力、 これほど、いつまでもズシリと心に残る小説を、他に知りません。 豊富な経験、綿密な現地調査、膨大な資料だけでこのような小説は書けません。 スマイリーの、コニーの、ギラムの、そして宿敵カーラの…登場人物全ての人生を、 共に体感しているような、丁寧で愛情のこもった人物描写…。 個人の意思など何の意味ももたない非情な世界に悩み苦しみながら、 しかし圧倒的なプロとして生きる、登場人物一人一人の生きざまが、いつまでも心を離れないのです。 ふと、しおりを差し込んで、本をたたんでみたら、 分厚い本の、もう半分以上読み終えてしまった事に気づいた時の、淋しい気持ち…。 もったいない、いつまでもこの充実感が続いて欲しい、でも、結末が気になって仕方ない、 好きな小説に出会った時の、あの独特の気分を、特にル・カレの作品で強く味わったものです。 ★ アリスティア・マクリーン  ■ 「アリスティア・マクリーン」 ■ 「アリスティア・マクリーン」マクリーン、デズモンド・バグリー、ハモンド・イネス、ダンカン・カイル、 それにアダム・ホール、ギャビン・ライアル…想い出深い作家ばかりです。 不屈のジョンブル魂をもつ主人公、行く手に立ちはだかる大自然の猛威、そして陰謀、裏切り、 次々と起こる予想を超えた展開は、謎と疑惑に満ちていて、読者を厭きさせない…。 「ホーンブロアー・シリーズ」 等でもお馴染み、ロマン溢れるイギリス海洋冒険小説の伝統です。 でも、精緻な構成による意外性、エンターテインメント性、スピード感を備えた小説家といったら、 マクリーンが一番ではないかな、と思っています。 中でも、秘密諜報員を主人公にした作品は、私の大のお気に入りです。 「女王陛下のユリシーズ号」 「ナヴァロンの要塞」 「シンガポール脱出」 「最後の国境線」 「北極戦線」 「恐怖の関門」 「黒い十字軍」 「黄金のランデヴー」 「悪魔の兵器」 「北極基地/潜航作戦」 「八点鍾が鳴る時」 「荒鷲の要塞」 「ナヴァロンの要塞」 「麻薬運河」 「巡礼のキャラバン隊」 「北海の墓場」 「歪んだサーキット」 「軍用列車」 この全てを、ソフト・カバーで揃えました。 彼との出会いは、やはり映画のほうが先でしたから、過去の作品は、既に書店に置いてないものもありました。 レコード・コレクターも同じ心境なのでしょうが、何冊か揃ってくると、 彼の年代別作品リストを見ては、穴の空いていることが我慢できなくなり、 どうしても全巻キッチリ揃えようと、当時は真剣に考えたものです。 そして、暇さえあれば都内の古本屋を探し回りました。  「女王陛下のユリシーズ号」 を、渋谷の店で見つけた時は小躍りしたものです。 彼の第一号作品で、最も素晴らしいものだと聞いていましたから〜。 私にとっては最高の出来、という感じはありませんでした。 極限状態での、苦しさ悲しさ、人間の尊厳といったテーマですが、 期待していたイメージと違ったせいかもしれません。 彼の著書は、ル・カレの作品などより量的に多かったので、 本棚に飾った時は見栄えがして…大いに満足したものです。  「軍用列車」…アメリカの西部劇を彼に期待はしていませんでしたし、 「軍用列車」…アメリカの西部劇を彼に期待はしていませんでしたし、なんと言ってもタッチが雑でした。 最初から映画化を想定して書いたのかもしれません。 どんな優秀な作家でも、これだけ沢山書くとネタ切れになるのだろうなあ、 とガッカリして、コレクションも、そこでお終いにしました。 今思うと、東西冷戦時代に大いに活躍した秘密諜報員も、70年代以降は すっかりその価値も下がってしまい、マクリーンも辛かったのでしょうか。 あれほど苦労して集めた本も、引越しの際、友人にあげてしまいました。 もう決して読まないだろうと考えての事でしたが、何年か経って再び買いなおす羽目になりました…。  「軍用列車」 以外にも、「シンガポール脱出」 は日本が敵ということで気に入らず、 「黒い十字軍」 「歪んだサーキット」 「悪魔の兵器」 なども期待はずれで、 これらは、その後も読みなおしていません。 「悪魔の兵器」 は映画:「サタンバグ」 のほうが断然面白かったものです。 映画化を意識して書いた作品がいくつもあるのが不満で、 彼には、英国ミステリーの本道にこだわって欲しかったものです。  ほとんどのマクリーン映画を観ているはずですが、 「最後の国境線」…、邦題が 「秘密諜報機関」 という映画。 リチャード・ウィドマークの主演でしたが、これを見落したのが何とも心残りです。 ハンガリー秘密警察に捕らえられた、科学者を救出するために、 単身ハンガリーへ潜入する、英国工作員のスリリングなストーリー。 重厚で巧妙なプロット、どんでん返しの連続という、 マクリーン独特のタッチが見事な小説だけに、 機会があったら是非、観たいものだと思っています。  リチャード・ウィドマークは好きな俳優で、 リチャード・ウィドマークは好きな俳優で、特に西部劇では忘れられない映画が沢山あります。 また、リチャード・ドハアティーの警察モノ、 映画:「刑事マディガン」 では、シリアスな刑事役を演じていました。 ギャング映画でもおなじみでしたから、あの苦みばしった悪役顔での、 スパイというのはどんなだろうと、気になります。 マクリーンの 「北海の墓場/オーロラ殺人事件」 でも渋いところを演じていました。 この映画の主演のドナルド・サザーランドは、個性的で好きな俳優です。 ジャック・ヒギンスの 「鷲は舞い降りた」 では、アイルランドの闘志を演じて、 彼の特徴が良く出ていましたし、主演がマイケル・ケインということで、小説同様十分満足できる映画でした。  アリスティア・マクリーンの人気を決定づけたのは、 アリスティア・マクリーンの人気を決定づけたのは、映画:「ナバロンの要塞」 のおかげじゃないかと思っています。 もっとも、これを観た頃は、マクリーンの小説を読んでいませんでしたが、 ともかく最高に面白い映画でした。 「北極基地/潜航作戦」 「荒鷲の要塞」 を映画で観たあたりから、 原作を読むようになったのでは、と、僅かな記憶を呼び戻しています。 これらの映画は、人気が高かった証拠に、映画館の後、テレビでも3〜4回は観ています。 特に、「ナバロンの要塞」は、映画に求められる、成功の為の全ての要素を備えた力作でした。 60年代は、まだ第2次世界大戦を題材にした映画が多く、私もヨーロッパを舞台にしたこれらの映画は、 お気楽に観ていたものでした。 「ナヴァロンの要塞」…巻末の要約を写してみました。 “エーゲ海にそびえ立つ難攻不落のナチスの要塞、ナヴァロン。 その巨砲のために連合軍が払った犠牲は測り知れない。 折りしも、近隣の小島ケロスにとどまる1200名の連合軍将兵が、全滅の危機に瀕していた。 だがナヴァロンのある限り、救出は不可能。遂に、世界的登山家のマロリー大尉ら精鋭5人に特命が下った ……ナヴァロンの巨砲を破壊せよ! 知力、体力の限りを尽くして不可能に挑む男たちの姿を描く冒険小説の金字塔!” 映画で観た印象そのままの、緊迫感のある小説だな…。原作を読んだ時の感想です。 順序が逆ですが、それほど映画には圧倒されたものでした。 特技を持ったプロたちが、ある目的の為に特別編成され、あらゆる苦難を乗り越えて、 最後には見事成就するという、その後当たり前になった筋立てのパイオニアとしても、 この映画の果した影響力は、大きなものあるはずです。 登山家でリーダーを勤める、マロリー役のグレゴリ−・ペックは、大体私のイメージと合致しましたが、 爆発物のプロ役の、デヴィット・ニーヴンは、フケツのミラーとあだ名されるアメリカ人ということで、 英国紳士がお似合いだけに、少しギャップがありましたし、 映画では、いつもマロリーとソリが合わない感じだったものです。 また、ギリシャ人の助っ人…映画では2人共女性でしたが、原作では男というところが、大きな違いでしょう。 娯楽映画の場合、これくらいの脚色は必要なんでしょうし、 ややハードボイルド・タッチに仕上げたかったのかもしれません。 英国の戦争モノには欠かせない俳優:アンソニー・クェイルが、大怪我をする少佐役で出ていたのですが、 これも小説とは違っていました。 この映画でのはまり役は、何と言ってもギリシャ人のアンドレア…頼りになるマロリーの相棒、 これは小説でも、映画でもアンソニー・クインしかいない、という感じでした。  彼は、「ガンヒルの決闘」 「ワーロック」 などの本格西部劇で、早撃ちのガンマンを演じていましたが、 彼は、「ガンヒルの決闘」 「ワーロック」 などの本格西部劇で、早撃ちのガンマンを演じていましたが、私に言わせればミス・キャストです。 「ユリシーズ」 「道」 「炎の人ゴッホ」 「ノートルダムのせむし男」 「アラビアのロレンス」 …、 沢山の映画で、彼の性格俳優としての素晴らしい演技を観てきました。 そもそもメキシコ人ですから、アメリカ人以外の役が似合っていますし、 心に傷を負いながら、行動は大胆且つ粗野で、いざとなったら頼りになる男、 「ナヴァロンの要塞」 では、一番イメージに合った役柄でした。 この小説に出てくる、わずかな音楽についての描写…。 島の酒場で…“〜マロリーは、ブーズーコ(首の長いマンドリン)を かきならしながら、一度耳にしたら忘れられないような、 郷愁をさそうレムベティカ(ピレエフスの大麻のみの歌)を歌っている 若者を中心に、店の片隅にかたまっている少人数のグループに 目をやった〜”…その程度です。 映画主題曲は、 歌モノでないので、すぐにはメロディが浮かんでこないのですが、当時随分流行りましたし、 映画音楽特集などでは時々かかります。 大自然と、敵の脅威にさらされて、常に死と隣り合わせの中でのミッション遂行、 苦難の状況で生まれる友情と裏切り…。 「ナヴァロンの要塞」 は、丁寧な描写で迫力ある小説でしたが、 「荒鷲の要塞」 は、映画のほうが数段素晴らしい出来栄えでした。  「荒鷲の要塞」 映画と小説の展開が全く同じなのですから、 脚本が先で、映画化の後小説にしたのはまちがいありません。 だからと言って、小説がつまらないというわけではありません。 ドイツ軍情報部の捕虜となった、米軍のカーナビ−将軍を救出する為、 英国情報部少佐:スミス率いる6人の部下と、OSSから派遣された、 米国人シャファー中尉からなる特殊チーム。 そして目指す目的地は、ドイツ情報部とゲシュタポの合同司令部の置かれる、 シュロス・アドラー=鷲の城。 プロットの巧みさ、スピード感のある展開、「ナヴァロンの要塞」 にはなかった女性とのロマンス 等など、小説でも映画でも変わらない魅力に溢れています。 特に、どんでん返しに次ぐどんでん返しの連続で、誰も信用できない疑心暗鬼がこちらにも移って、 新たなページへの興味が押さえきれない期待感に、マクリーンの才能を感じるところです。  私が映画を気に入っている理由は、配役です。 私が映画を気に入っている理由は、配役です。不屈の精神、優れた頭脳、強靭な体力を備えた英国情報部の スミス少佐役に、イギリスの名優リチャード・バートン、 いつも楽天的で、ジョークを忘れないアメリカ人の中尉役が、 クリント・イーストウッド…、この二人は適役でした。 当時クリント・イーストウッドは、「荒野の用心棒」 で、 押しも押されぬ人気を誇っていました。 リチャード・バートンは、英国の名優で、この映画の前に、 「寒い国から来たスパイ」 でこの手の役どころはお手のものでした。 「予期せぬ出来事」 「クレオパトラ」 で共演した、エリザベス・テーラーと、 二度も結婚したということのほうが、当時、マスコミを賑わしていたかもしれません。 そんな主役級二人の共演ということで、最初から、どちらも死なないはず、と、 安心してストーリーを楽しんだ記憶があります。 なお、映画でも小説でも、酒場でドイツ兵が声をそろえて歌う、 ♪「リリー・マルレーン(文中ではリリー・マレーネ)」 が印象的でした。 60年代末に、愛国者:ジョン・ウエインが、アメリカのベトナム戦争介入への理解と、 国民の士気を高めるために作った、「グリーン・ベレー」 というアメリカ特殊部隊の活躍映画、 上映当時から、タカ派のプロパガンダというレッテルが貼られていましたが、 時代の変化に逆らった、空しい抵抗の映画としていつまでも忘れられません。 ベトナム戦争が泥沼化し、映画界もニュー・シネマが台頭し、映画界の様子も変わっていきましたが、 マクリーンの作品は、70年代に入ってもコンスタントに映画化され、私の、数少ない楽しみだったものです。  「ナヴァロンの要塞」 「荒鷲の要塞」 を取り上げたので、 「ナヴァロンの要塞」 「荒鷲の要塞」 を取り上げたので、マクリーンの、戦争冒険小説の3作目:「ナヴァロンの嵐」 に触れます。 この映画も、何度も観たような気がしていましたが、テレビで放映されたもので、 考えてみれば、映画館で封切られた時は観ていなかったようです。 ナヴァロンの要塞破壊に成功したマロリー大尉ら3人を待ちうけていたのは、 ドイツ軍に苦戦を強いられている、パルチザン7000名を救出するため ユーゴの最重要戦略拠点であるネレトバ峡谷にある橋を爆破せよ、 という極秘任務。マロリー達は、敵軍の真只中へと潜入していった〜。 「ナヴァロンの要塞」 の続編として書かれたものですが、 前回より軽快な感じはあるものの、本格謎解き戦争小説とあって夢中に読んだものでした。 パルチザンのトップが、後のユーゴの大統領:チトーで、彼は信念の人というのが、 リアル・タイムでの印象でしたから、妙に身近に感じるテーマで、謎解きもあり、適度なユーモアもあり、 映画も十分楽しめました。 映画でのキャストは、  「007/ロシアより愛をこめて」で、個性的な悪役を演じ、「バルジ大作戦」では、 「007/ロシアより愛をこめて」で、個性的な悪役を演じ、「バルジ大作戦」では、ドイツ戦車隊の隊長で印象に残った、ロバート・ショウが、マロリー役を演じていました。 「ジャッカルの日」の暗殺者を演じたエドワード・フォックスが、ミラー伍長を演じ、 デヴィット・ニーヴン以上に軽口を叩きながら、良い味を出していました。 その他にハリソン・フォード、フランコ・ネロと多彩な顔ぶれでしたが、 「007/私を愛したスパイ」で、ボンド・ガールを演じた、 バーバラ・バックが可愛相な役で出ていました。 どうも、このシリーズは、女性を生かしておかないのがお約束らしく、 フェミニストを自認する私にとっては、チョッと不満が残るところです。 マクリーンの作品は、映画の想い出にもつながっているので、こだわりも大きいのですが、 「八点鐘が鳴る時」 「麻薬運河」なども小説・映画とも良く出来た作品で、面白かったものでした。  八点鐘が鳴る時」は、 八点鐘が鳴る時」は、アイルランドの海を舞台に、行方不明になった船の捜索に当たる イギリス情報部員秘密の活躍ですが、単なる冒険小説以上に、 エージェントが登場する小説は大好きです。 そんな意味で、「女王陛下のユリシーズ号」が物足らなかったのかもしれません。 流行のせいもあったのでしょう、この頃の作品には秘密情報部員が 頻繁に登場して、私を喜ばせてくれたものです。 映画では、アンソニー・ホプキンスが主人公を演じていたようですが、 私には見慣れない俳優という感じでしたから、それだけにストーリーに集中できたのでしょう。 玄人好みの良い映画だったと思います。その後テレビ放映もされ、記憶に残っている作品です。  「麻薬運河」は、 「麻薬運河」は、オランダ アムステルダムを舞台にした、 麻薬捜査官の活躍を描いたものですが、 自然の脅威と謎解きという、マクリーン・タッチがたまらない作品です。 この映画:「デンジャー・ポイント」の俳優は知らない人達でしたし、 大したヒットもせず、その後リバイバルでも観ていませんから、 映画の記憶はありませんが、 「八点鐘が鳴る時」同様、面白かったことだけは間違いありません。  「巡礼のキャラバン隊」 「巡礼のキャラバン隊」ソ連スパイを追う、イギリス諜報員の活躍、 本格謎解きストーリーとして、これも読み応えがあります。 映画化されたようですが、全く憶えていませんから、 おそらく観ていないのでしょう。 私好みの、秘密諜報員の活躍ということで、この3作品は、どれも大いに気に入っています。 ハリウッドの大スペクタクル映画にはない、地味だけれど味のある映画という点でも好感がもてます。 極寒の地での、謎解き活劇作品;「北極基地/潜航大作戦」 「北海の基場」 どちらも映画化され、テレビでも再放映されましたから、比較的記憶も新しいところです。  「北極基地/潜航大作戦」は、 北極のイギリス気象観測基地ゼブラに火災が起こり、 アメリカ海軍原子力潜水艦ドルフィン号が現地に急行するが、 艦内で謎の事故が続発する〜。 映画では、艦長役の、ロック・ハドソンが注目されましたが、 私は、英国秘密情報員を演じていた、パトリック・マクグーハンが好きでした。 テレビで、「秘密諜報員ジョン・ドレーク」というのがあって、 欠かさず観ていたものです。 ロシアのスパイ役の、アーネスト・ボーグナインもおなじみの俳優です。 かなり原作と違った展開でしたが、娯楽映画としては十分な出来でした。  「北海の基場」 「北海の基場」北極にあるNATO基地べア島を舞台に、 金塊をめぐって展開する、国際的な陰謀ミステリーですが、 Uボート、ナチスの残党など、第二次世界大戦時代と現在を結ぶ 様々なエピソードがふんだんに盛り込まれていて、楽しめます。 この小説は「オーロラ殺人事件」 という題名で映画化されました。 ドナルド・サザーランドが主演ということで、気に入っていますが、 「オリエント急行殺人事件」を想い出させる、リチャード・ウィドマークとか、 あの懐かしいテレビ・シリーズ:「潜水王 マイク・ネルソン」の ロイド・ブリッジスが、金塊泥棒役ということで、チョッと残念な配役です。  「北極戦線」は、映画化されなかったはずですが、 「北極戦線」は、映画化されなかったはずですが、グリーンランドに不時着した飛行機を題材にしての謎に満ちた話で、 零下40度の寒さの中での疑惑、殺人、氷河でのクライマックスシーン、 ロマンスも織り込んで、面白い作品です。 イギリス冒険小説家は、海や極寒の地を背景にすると、 俄然素晴らしい才能を発揮するのがなんとも嬉しいところですが、 これらの作品でも、身を切るような寒さ、烈風吹きすさぶ北極圏で 起こる不可解な殺人や謎解きの面白さという点で、共通しています。 秘密諜報員を主人公にしたものではないのですが、 マクリーンの特徴がよく出たものばかりです。 英国の本格冒険小説とくると、場所は極寒の北海と相場がきまっているのですが、 カリブの海を舞台にした面白い作品もあります。  「黄金のランデヴー」 「黄金のランデヴー」カリブ海を航行する貨客船カンパーリ号に積み込まれた金塊を巡って 悪人と対決する一等航海士ジョニー・カーター。 小説と映画ではいろいろ違った点のあるのは当然ですが、 主人公の殺人犯捜査から始まる、金塊強奪、小型原爆の恐怖、 そして、大荒れの海の脅威…、スピード感のあるストーリーで、 リチャード・ハリス主演の映画も、小説同様、手に汗握る出来栄えでした。  「恐怖の関門」 「恐怖の関門」メキシコ湾の海底に沈んだ輸送機と、 石油採掘ステーションに絡んだ、ミステリー・アクション物語。 複雑で巧妙なプロットで、ストーリー展開の予想がつかないのですが、 結局、妻子を殺された怨念から、悪党を退治するといった復讐劇です。 マクリーン作品では珍しい主人公のキャラクターですが、 スピード感のある展開、海底でのクライマックスシーンなどは圧巻です。 この映画 「爆走!」は、いただけませんでした。 アリスティア・マクリーンは、イギリスの冒険小説家の中でも特にお気に入りでしたし、 一度は手放した著書を、懐かしくなって買いなおしたということで、 長々と書きましたが、そろそろ次へ移ろうと思います。 ★デズモンド・バグリー  ■ 「デズモンド・バグリー/サハラの翼」 ■ 「デズモンド・バグリー/サハラの翼」彼の作風は緻密で、読み進むうちに徐々に謎が謎を生んでいくという感じですから、 気づかずに深みにはまってしまいます。 それに、奇抜な謎解きやアクションが目立つアリスティア・マクリーンより、 じっくり読み込む楽しさが、バグリーの作品にはあるようです。 マクリーンにはない、ロマンティックなタッチというのも私好みです。 初期の作品に、秘密諜報員を主人公にした物語が多いのは、 当時は、まだ東西冷戦の最中であり、闇の世界で暗躍する情報組織が市民権を得ていた からですが、時代と共に、彼らの活躍する場もなくなっていったようです。 バグリーの作品も、そんな事情を反映してか、主人公の職業や、 ストーリー展開が変わっていきます。 どの作品でも、イギリス冒険小説独特の、大自然の脅威、謎解きの魅力、 いかなる苦境に遭遇しても、切り抜けていく意思強固なヒーロー像は変わりませんが、 個人的な好みで言えば、やはり、秘密諜報員を扱ったものに、より愛着をもっています。  「裏切りの氷河」 「マッキントッシュの男」 「タイトロープ・マン」 これらスパイものが大好きでした。 「Running Blind/裏切りの氷河」は、バグリーに出会った最初の本であり、 題材が好みということもあって、大いに気に入っていましたから、 ソフト・カバー・洋書・文庫本と、とっかえひっかえ読みかえしています。 情報局を退職し、 スコットランドで半農半猟の暮しをしている元英国情報局員: アラン・スチュワートは、過去の対ソ連工作活動の実積をかわれ、 再び局から協力を要請された。 アイスランドで、ある品物の受け渡しをすること、 任務自体は簡単だったが、その途中には、 ソ連情報部の罠が待ち受けていた〜。 味方であるべきかつての上司、CIAからの追跡を逃れるために、 スコットランドの荒野を逃げ回りそして後半の銃撃戦へ。 氷河とフィヨルドの孤島に渦巻く、米・英・ソの陰謀、そして殺戮…。 こういった二重スパイを扱った小説は、大好きですし、 小説が一人称で書かれているものは、安心して読んでいられます。 レン・デイトンやアダム・ホールを気楽に読めるのもそのせいですが…。 それに、バグリーらしいロマンスとハッピー・エンド・ストーリーとなると、 文句のつけようもありません。  「マッキントッシュの男」は、 大好きなポール・ニューマン主演で映画化されましたから、 ストーリーの全てを、未だに憶えています。 英国情報部のマッキントッシュに雇われたリアデンは、 ソ連のスパイ:スレードの脱獄阻止と組織の壊滅の使命を帯び、 宝石泥棒として犯罪者になりすまし、刑務所へ潜入した。 マルタ島での決着に至るまで、随分もってまわった展開で、 映画時間も長かったような気がしていますが、 ポール・ニューマンが逮捕され、刑務所へ入れられるあたりまでは、 大したストーリーじゃないのかな?、と思わせておいて、その後 予想を越える、謎解きの話に発展していくところなど、見事です。 熱烈な愛国者を装う議員が実はソ連のモグラだった、というのは、 ジェームス・メイスンの表情を見れば、なんとなく予想がつくのですが、 小説の場合は俳優のイメージがないので、映画よりミステリアスということになります。 マッキントッシュの秘書、実は娘役のドミニク・サンダと、ポール・ニューマンの、 それから二人は幸せに暮らしましたとさ、と思わせるエンディングも、私好みでした。 この小説についても、映画の想い出として記憶に残っている、という有様です。  「引き裂かれたカーテン」という、スパイ映画も同じ頃観ました。 バグリーの原作ではないのですが…。 あの頃、ハヤカワのミステリ・ボケットブックで 小説を見かけたような気がしていますが、読まずじまいでした。 ポール・ニューマンは、 核兵器の秘密をもって東ドイツへ亡命する科学者の役でした。 亡命直後、彼は秘密警察の監視をくぐって行動に移りますが、 彼の目的は、東ドイツの、著名な科学者の頭の中にある、 核の知識を盗み出す事でした。 ヒッチコックらしいラヴ・サスペンスでしたが、面白い映画でした。 彼と行動を共にする婚約者役は、ジュリー・アンドリュースでしたが、 「サウンド・オブ・ミュージック」で、オーストリアからの逃避行を演じた彼女を見て、 ヒッチコックが起用を思い立ったのかな、などと思っています。 ポール・ニューマンは、「マッキントッシュの男」「動く標的」と、ミステリものが続いて、 この頃のイメージが、私の大好きなポール・ニューマンということになります。  ■ 「デズモンド・バグリー」 ■ 「デズモンド・バグリー」「ゴールデン・キール」 「高い砦」「ハリケーン」「原生林の追撃」 「黄金の手紙」「砂漠の略奪者」「スノー・タイガー」 など、 どれも素晴らしく、愛読したものばかりですが、書き出すと長くなりそうなので省略します。 ★ ハモンド・イネス 「大氷原の嵐」 「銀塊の海」 「怒りの山」 「幻の金鉱」 手元に、1冊 「特命艦メデューサ」の文庫本が残っていました。 当時は、マクリーンやバグリー同様、ソフト・カバーで揃えたものです。 ★ ダンカン・カイル 「氷原の檻」 「海底の剣」 「恐怖の揺籃」 「叛逆の密書」 「標的の空」 タッチはハモンド・イネスと似ていたような気がしていますが、確認できません。 ハモンド・イネスとダンカン・カイルについてもじっくり書きたいのですが、 残念ながら、手元に彼らの本がありません。 リストに簡単な解説が書いてありますが、“ああ、そういえばそんなストーリーだったかもしれないなあ” と思うぐらいで、ほとんど内容についての記憶がありません。 あれほど夢中になって読んだのに…、文字による記憶というのは、あまり当てにならないようです。 この3人は、英国の正統派冒険小説を受け継いでいるという印象で、とても好きな作家でした。 ★ アダム・ホール  ■ 「アダム・ホール/第9指令」 ■ 「アダム・ホール/第9指令」大好きな秘密諜報員…それが、アダム・ホールが創造したクィラーです。 ニヒリストを自認しプライドも高く、己に対する絶対の自信をもつ反面、 被害妄想と思えるほど、頭の中で思考を繰り返し、仮説を立て、 失敗を回避しようとする慎重な男:クィラー。 それまでに出会ったスパイ像とは、随分違うキャラクターでした。 出だしの1ページから、一気に魅力的なスパイの世界へ引き込まれる 新鮮な感じが、たまらなく好きでした。  「不死鳥を倒せ」 英国秘密諜報員のクィラーと、ナチス残党が再興を狙う、 秘密結社:「フェニックス」との対決を描いたこの作品は、 ユダヤ人の悲劇がリアルに伝わってくる、残酷な描写もあるのですが、 クィラーの忌まわしい過去の経験から生まれた、 ナチスに対する怨念が、緊迫感を生んで、 より一層迫力のあるストーリーに仕上がっています。 この本は、何度も読み直し、彼の代表作として忘れられません。 後に読んだ、フォーサイスの「オデッサ・ファイル」が、 これと同じような題材を扱っていました。 「さらばベルリンの灯」の映画は観ていました。 この小説とイメージが違うのは、俳優のせいもありますが、 所詮、心理描写が多いこのての小説を、 忠実に映像化するのは無理だったからでしょう。 いずれにせよ、映画より小説のほうが数段迫力がありました。 40年近く経った現在でも、 この小説のように、折りあらば、永遠の存在:ヒットラー総統の下に、 ナチス・ドイツ再建の機会を狙っているネオ・ナチのメンバーが 世界中に存在するらしいというのは、不気味なことです。  「飛べフェニックス」という映画がありました。 彼の小説を映画にしたらしいのですが、本は読んでいません。 でも、映画のストーリーはよく憶えています。 ジェームス・スチュアート、リチャード・アッテンボローが出演していました。 砂漠に不時着した飛行機、救出される見込みの無い乗客の絶望感、 やがて…これが面白い着想なのですが、 墜落した飛行機の部品を使って、新しい飛行機を作りあげ、 死の砂漠からの脱出を…、勇気ある男達の壮絶なサバイバル映画でした。 ジェームス・スチュアートは、大好きな俳優ですが、 彼はこの映画の前に「翼よあれがパリの灯だ」で、リンドバーグ役を演じていていました。 重い荷物のおかげで、なかなか離陸できなくて、ハラハラさせられるシーンがありましたが、 「飛べフェニックス」のクライマックス・シーンが正にそれでした。 スクリーンを観ながら、“飛べ!、フェニックス!”と心の中で叫んだものでした。  「さそりはモスクワに潜入した」 つかの間の休暇を楽しんでいたクィラーに、 今度はモスクワへ飛んで、KGBに捕えられた同僚を救出せよとの指令。 彼が自白をしたら、モスクワにある西側の諜報組織が壊滅してしまう。 救出するか、口封じをするか、ともかく一刻を争う重要な任務…。 やはり、東欧を舞台にしたものは、スパイの本場だけに迫力が違います。 逮捕され、尋問される〜、また「不死鳥を倒せ」と同じかなと思わせて、 それから後が、予想外の展開でした。 ラストで判明する、ブレジネフ暗殺計画…、今思うと懐かしい名前です。 消耗品の現場工作員は、上司の命ずるまま死地におもむく辛い立場、 もっとも、生命の危機を感じる任務には拒否権もあるらしいのですが、 クィラーはプライドが高いので、そんな時、決して嫌とは言えません。 空手チョップを唯一の武器に、単身、敢然と危険な場所に飛び込んでいく…。 でも、ボンドのようなスーパーマンでもなく、 上司から、今や危険分子になった同僚を、殺せと言われても、 実行できない、優しさ・弱さももちあわせています。 文中、 “君の評判は知っている。君は危険なこと、向こうみずなことさえ平気でできる。 しかし、不愉快なことはする気がない。 この道では良心なんて贅沢品だということを、君はいつになったらわかってくれるのかな?” と上司に、スパイのあるべき非情さをさとされていますが…これがクィラーの魅力なのです。  「ストライカー破壊計画を追え」 「暗号指令タンゴ」 「第9指令」 「ミグ戦闘機突入せよ」 彼の作品がどれだけあるのか知りませんが、 私の愛読したのはこの程度です。 沢山のスパイ小説を読んできましたが、 クィラーは、特にいつまでも心に残っている、お気に入り秘密諜報員です。 ★ ギャビン・ライアル  ■ 「ギャビン・ライアル/ユダの国」 ■ 「ギャビン・ライアル/ユダの国」ハードボイルドのページで扱うべきか、迷うところですが、 アダム・ホールと同じ時期に愛読していたせいで、いつも一緒に想い出される作家です。 空軍パイロットという作者のキャリアを生かした、飛行機を題材にした冒険小説、 「ちがった空」「本番台本」「もっとも危険なゲーム」は特にお気に入りでした。 どの小説も、ストーリーとは別に彼のシャレた表現が、たまらなく魅力的で、 読み直しに耐える数少ない作家、という印象をもっていました。 本格ハードボイルド小説が大好きな理由も、そこにあるのですが〜。  「ちがった空」 巻末に松谷健二氏の解説が載っています。 “ギャビン・ライアルのこれは第一作である。しかし、邦訳では4冊目にあたる。 飛行機と冒険と富を愛する男たち、それに、そういった男たちを、 あるいは富だけを愛する女たちが、エーゲ海にうかぶギリシャの島々と 北アフリカを舞台に、もとインドの土侯の宝石を追う。 そこにナチス軍人あがりの用心棒、アラブの殺し屋、隊商、ギリシアの名警部、 地中海の嵐が織り交ぜられ、まさに堂々たるおぜんだてである。 ライアル流ミステリ・アクションの性格は、はやくもこの処女作にはっきりと あらわれている。” ダコタという古びた輸送機と、ピアッジォという高価なビジネス機が、 物語でも重要な役割を果していますが、これらの飛行機を操縦する者同士が、 かつて、夢を分かち合った無二の戦友というところが、この小説のキー・ポイントになっています。 訳者は、007のボンドとのキャラクターの違いなどを書いていて、 当時のミステリー界の状況が想い出されます。 これが書店に並んでいた頃、007シリーズは確かに人気がありました。 小説の結末や、いつまでも夢を追い続ける主人公の姿は、 アメリカのハードボイルド作品と少し違うものの、 男の友情を扱った小説というのは、どれも心に響くもので、 私は、ギャビン・ライアルの作品の中で、これが一番気に入っています。 アメリカを皮肉った表現の中で、 ルイ・アームストロングや、モダン・ジャズ・カルテットが登場していますが、 ヨーロッパ人のアメリカに対する思いが、チョッと覗ける描写です。  「もっとも危険なゲーム」 彼の描く世界は、健全な男なら、誰でも気に入ってしまうような文章です。 菊池光氏の訳文の一部を抜粋してみました。 “〜全然みたこともない男であった。見たこともないという点では、 天使ガブリエルもそうだが、男は天使というのには少々背が低いようである。 その時の印象は、明るい色のレインコートと帽子をかぶった男が、 雨を避けて敷板の横にたくさんの高価な鞄をきちんと並べて通せんぼをしている、 という程度のことであった。〜” ビル・ケアリーがアメリカの富豪ホーマーに出会う、書き出しの表現です。 “途中まで行ってこの辺には熊がいることを思い出した。 ビーバーから猟銃を持ってくるのを忘れていた。 しかし、ケーニッヒのピストルとウィスキーは持って来た。 ブローニング・ハイ・パワー13発で熊が始末できなかったら、 しかたがない、ウィスキーでもすすめてみよう。” “〜そんなことを心配するようなビル・ケアリではないはずだ。 体中蜂の巣のように撃たれていながら、歯だけの力で断崖が登れる男なのだ。 昔、SIS時代は、鉄の男と言われたものだ。 軽機関銃と地図をわたせば翌朝は敵の要塞の機密図をもって帰ってくる、 すばらしい男だ。 奴は右手をポケットにしまっておいて左手で操縦して帰ってくる。 右手はあとで軍医に縫い付けてもらうのだ。” ソビエトの国境付近の立ち入り禁止区域で、鉱山調査をする、 イギリスを追われたパイロット:ビル・ケアリ。 金持ちへの夢を抱いているものの、自分の納得する方法でしか、金儲けを考えられない頑固な性格。 ここらへんが、我が身に置き換えて、妙に共鳴するところです。 この小説では、 親の莫大な遺産で生活し、狩猟だけが生き甲斐という孤独な男との奇妙な友情と クライマックスでの対決が、テーマになっていますが、 レイモンド・チャンドラーの「長いお別れ」、 ロス・マクドナルドの「動く標的」を彷彿とさせるラスト・シーンです。  「本番台本」 「本番台本」主人公:キース・カーも、「ちがった空」のジャック・クレイ、 「もっとも危険なゲーム」のビル・ケアリと 同様のキャリアやキャラクターです。 派手なアクション・シーンが少ないものの、 宝探し、運命を共にした戦友との変わらぬ友情と、 ハッピー・エンド・ストーリーということで、 個人的には、3作の中では、「ちがった空」が一番お気に入りです。 彼の場合は、ダイヤが帽子に縫い付けてありましたが、お宝を失ってガッカリしていると、 どっこい、その一部を隠し持っていたというラスト・シーンは、よく映画でも見ました。 そんな時、不思議なことに、主人公と一緒にこちらまで凄く幸せな気分に浸れるものです。 「マッケンナの黄金」では、グレゴリ−・ペックの馬の鞍に付けた袋から、 こぼれ落ちそうなほど沢山の、こぶし大のダイヤモンドが頭を覗かせていて、 あの時ばかりは、1つぐらいこちらにもおすそ分けして貰いたいと思ったものです。  「深夜プラス1」 「深夜プラス1」ヨーロッパを舞台にした、 ある男をリヒテンシュタインへ時刻までに送り届けるという、 カー・アクションをメインにした、ハードボイルド小説でした。 今の時代に初めて読むなら、 ここらあたりが一番面白いのかもしれませんが、 私の好みとしては、できれば主人公にはボロ飛行機に乗っていてほしいものです。  「拳銃を持つヴィーナス」 「拳銃を持つヴィーナス」「死者を鞭打て」「裏切りの国」などまでが、 熱中していたころの作品です。 どの作品も、社会の価値観とは関係なく、自分だけのこだわりを 強く持って生きている、登場人物のキャラクターが魅力です。 主人公の、一流プロとしての、彼の操縦テクニックや銃器の扱いなどが 巧みなプロット、ドラマティックなストーリー展開の中で、 十分披露されて、どれも夢中で読んだものです。 随分経ってから、再び彼の作品を読んでみたら、 なんとスパイ小説で、以前の作風とは随分違っていました。 SASの元将校マクシム少佐のシリーズですが、 推理するスパイというより、銃撃シーンなどに彼の特徴がよく出ているようです。 「影の護衛」「マクシム少佐の指揮」 「クロッカスの反乱」 「砂漠の標的」 やはり、初期の作品ほど感動はありませんでした。  ■ 「ギャビン・ライアル」 ■ 「ギャビン・ライアル」60年代の半ばから70年代は、 振り返ると、私生活でも仕事でも一番過酷な時代でした。 そんな苦しい時代に、親しんだ小説については、今でも特別な想い入れがあります。 今まで取り上げてきた作家がそうでしたし、当然、ギャビン・ライアルも、その一人でした。 ハヤカワ書房との出会いが最初でしたから、 ハード・カバー、ソフト・カバー、ボケット・ミステリ・ブックが、 苦しい時代に買い揃えた事もあって、私の宝物でした。 例外的に、創元社もミステリー本が充実していたので、必ず覗いたものです。 ハヤカワ文庫が、いつの間に書店にズラッと並び、 文春文庫、新潮社文庫と、ミステリー小説が充実するようになって、 あれもこれもと、節操無く読み漁るようになりました。 同じ作家の作品を、新刊のハード・カバーと文庫本をゴッチャに買うようになってから、 コレクションへの情熱が薄れ、同時に、一冊の本の価値が薄れていったような気がしています。 これは、レコードからCDに変わって、音楽が、容易に、しかもまとめて聴けるようになったことで、 一曲の価値が下がったこととよく似ています。 音楽や書籍に対する想い入れの強さが、 出合った時の、自分の生活環境と大きく関係している、ということもあります。 この調子で書いていると、ハードボイルドに行き着けそうもないので、 以降は、簡単な記述に止めようと思っています。 ★ その他の小説家について ☆レン・デイトン  ■ 「レン・デイトン/イクスプレス・ファイル」 ■ 「レン・デイトン/イクスプレス・ファイル」本格スパイ小説家として、ジョン・ル・カレと同等に扱うべきなんでしょう。 この二人は、フィルビーの亡命事件をヒントに小説界に登場したという共通点がありますし、 ル・カレの「ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ」のすぐ後、 「トゥインクル・トゥインクル・リトル・スパイ」と、イギリスの童謡で、 響きも同じ小説を書いているのですから、彼は、ル・カレを相当意識していた事が想像されます。 でも、私の場合、 60年代の映画「国際諜報局」 「パーマーの危機脱出」 「10億ドルの頭脳」での、 頼りなげなハリー・パーマー役の、マイケル・ケインには想い入れがあるものの、 原作を熱心に読んだのは随分後の事でしたし、 レン・デイトンの文章が、ル・カレの重厚なタッチに比べて、やや軽快な語り口ということもあって、 あまり心に響いてこなかったというのが正直な感想です。 活躍期間が長く、最近まで彼の文庫本は読んでいたので、現在も何冊か手元に残っています。 「優雅な死に場所」 「スパイ・ストーリー」 「昨日のスパイ」 「トゥインクル・トゥインクル・リトル・スパイ」 「グッバイ、ミッキー・マウス」 「ベルリン・ゲーム」 「メキシコ・セット」 「ロンドン・マッチ」 「スパイ・フック」 「スパイ・ライン」 一人称で書かれているので、読みやすいのですが、 ボンドやスマイリーのように、ずっと決まった主人公ではないのが特徴です。 “〜私のソニー製ラジオカセットが倒れそうになった。シュレーゲルが入ってきた時に ボリュームをしぼっておいたのだが、いまではヘレン・ウォードとベニー・グッドマンの ビッグ・バンドの柔らかいサウンドがスピーカーから出ようとしていた。 シュレーゲルはオフのボタンを押し、音楽はカチッという大きな音と共にやんだ。〜” 「昨日のスパイ」で、わたし(チャールズ)の部屋に上司が訪ねてきた時の1シーンですが、 レン・デイトンはどうやら音楽好きらしく、どの小説にもミュージシャンに関する記述があります。 文章自体が軽快なアメリカン・タッチですから、ヘレン・ウォードも好きだったのかもしれません。 解説で、訳者の沢川進氏も、このたった2〜3行の文章に反応していて、親しみが湧くというものです。 そもそも外国のミステリー小説が好きな人は、同時にジャズ・ファンじゃないかな、と想像しています。 私の場合は、コーヒー党・パイプ党でしたから、 喫茶店でも家でも、コーヒーとパイプタバコの香りに包まれながら、 ジョージ・スマイリーやリュー・アーチャーになりきっていたものです。 そんな状況下では、まさかバックグラウンド・ミュージックが、 歌謡曲というわけにはいきません。理想的には、クラシック音楽と、 書物に合わせて飲み物はスコッチやバーボンなんでしょうが、どちらも苦手でしたから、 せいぜい苦味の強いマンデリンと、オールド・ジャズということになります。 趣味の読書と音楽鑑賞は、くつろいだ雰囲気の中で…という、ささやかなこだわりはあります。 ☆ブライアン・フリーマントル  ■ 「ブライアン・フリーマントル/消されかけた男」 ■ 「ブライアン・フリーマントル/消されかけた男」文庫本時代になると、書店の棚で、まずスパイ・冒険小説を探し、 次に、シリーズになっている本を優先的に買うという習慣がつきました。 そんな中で、偶然見つけた小説が「チャーリー・マフィン・シリーズ」でした。 その頃は、もう東西冷戦を舞台にしたスパイ小説を諦めていましたから、 チャーリー・マフィンに出会ったときは、これでまたしばらく楽しめる、と大喜びしたものです。 何より主人公のキャラクターがユニークで、 すりへったハッシュ・パピー、よれよれの背広、名のとおり冴えない中年男、 周りからは白い目で見られ、出世の見込みを絶たれたマフィンは、 正に、窓際族のサラリーマンといったところです。 その外見は、相手を油断させるための大きな武器なのですが、 彼はスパイとして一流というだけでなく、あらゆる組織内部の嫌がらせを見事すり抜ける 狡猾さを併せ持っていて、読み終わる度に、彼を陥れようとした連中に対して、 こっちまで“ざまーみろ”、という気分にしてくれる、痛快なスパイなのです。  「消されかけた男」「再び消されかけた男」「呼び出された男」「罠にかけられた男」 「追いつめられた男」「亡命者はモスクワを目指す」「暗殺者を愛した男」 題名はとぼけていますが、計算されたストーリー展開、シャレた語り口と、 内容は十分満足できるものでした。 こうして紐で括った文庫本がまだ沢山手元にあるのですが、もう引越しはなさそうです。 まさか息子が読んでくれることもなさそうですから、このまま放置され続けるのでしょう。 ☆ジャック・ヒギンズ  ■ 「ジャック・ヒギンズ/鷲は舞い降りた」 ■ 「ジャック・ヒギンズ/鷲は舞い降りた」なんと言っても、彼の代表作は「鷲は舞い降りた」で、小説もさることながら、 映画も素晴らしく、今ではそちらの記憶のほうが強く残っています。 ヒットラーのチョッとした思いつきで、チャーチルを誘拐するために、 心ならずも死地へおもむくことになった、ドイツ落下傘部隊の精鋭達、 騎士道精神をもつ悲劇の隊長:スタイナー中佐役がマイケル・ケイン、 そして、続編の「鷲は飛び立った」では主役になる、 IRAの戦士:リーアム・デブリン役がドナルド・サザーランドで、 彼はナチを嫌うが、現地に明るいということで案内を命じられる役。 カナリスの部下で、この計画には不満をもっているドイツ中佐が、 ロバート・デュバルと、演技派の俳優が共演していました。 ハインリッヒ・ヒムラーが悪名にたがわぬ役で登場するなど、 フィクションとは思えない、生きた歴史を見るような興味ある映画でした。  ドナルド・サザーランドは、 「戦略大作戦」が、特に面白い映画として印象に残っています。 クリント・イーストウッド、テリー・サバラスが共演者でした。 ノルマンディー上陸作戦から、ずっと休みなく戦いを強いられる、 アメリカ陸軍のある最前線の小隊。隊長がおえら方のボンボンで、 つかの間の休暇に、ヨットを積んでまたおでかけ…。 たまたま捕虜にした、ドイツ軍兵士の持っていたのが1本の金の延べ棒で、 隊長抜きの小隊は、彼の自供から、大量の金塊を保管してあるはずの 小さな街の銀行目指して勝手に敵陣へ出発〜。 激しい攻撃を受けながら、ドイツ前線を突破して華々しい戦果をあげるが、 もちろん目指すはお宝のことだけ…。 金の延べ棒の山を皆でいただき、おまけに英雄になってしまうという、 これ以上ないハッピー・エンド・ストーリーでしたが、中でも印象的だったのが、 戦車隊のリーダー役で、はじけまくっていたドナルド・サザーランドの演技でした。 戦争の空しさを描いたコメディ・タッチの、なかなかよく出来た映画でした。 また本題からそれてしまいました。 「死にゆく者への祈り」「裁きの日」「非情の日」など、 彼の作品には、「鷲は舞い降りた」以外にも、元IRAの戦士が多く登場しますが、 他にも、「地獄島の要塞」「脱出航路」「エグゾセを狙え」「非情の日」「廃墟の東」…、 面白い作品が沢山あります。 ☆フレデリック・フォーサイス  ■ 「フレデリック・フォーサイス/ジャッカルの日」 ■ 「フレデリック・フォーサイス/ジャッカルの日」彼の場合は、「ジャッカルの日」 が代表作です。 これを読み終わった時、全く新しいタイプの小説家が現れたという感じがしたものです。 フランスの大統領:ドゴール暗殺計画というスリリングな題材ですが、 映画のほうが、小説より娯楽性が増すのは仕方ないことで、 テレビ映画だけでも3回は観ていますから、今では小説の記憶はほとんど残っていません。  「オデッサ・ファイル」 個人的には、こちらのほうが、小説も、映画も気に入っています。 チョッと不気味なところはありますが、やはりナチス・ドイツを描いた小説には、 他の題材では味わえない緊迫感があります。 この2つは同じ頃観た憶えがありますが、地味ながら良い映画でした。 主演のジョン・ボイトが、地下組織オデッサに単身乗り込む記者の役でした。 共演のマクシミリアン・シェルとも印象に残る役どころでした。 「戦争の犬たち」 も映画化されましたが、これは小説のほうが数段迫力がありました。 小説では、新興国「ザンガロ」の独裁者を倒すために派遣される 5人の傭兵の話でしたが、確かこの小説が原因で、 フォーサイスは、実際、ある国の陰謀に加担していると書かれて騒ぎになりました。 「シェパード」までは新刊で読みましたが、その後すっかりご無沙汰しました。 後に、「オデッサ・ファイル」をもう一度読みたくて文庫本を買ったのですが、 それがきっかけで、後の作品を沢山読むことになります。 彼の小説は、ドキュメント風の独特の構成で、 しかもフィクションと事実が渾然一体となっているため、 全て歴史上の事実かと信じてしまいそうな、リアルなタッチが彼の魅力です。 彼の書く小説を、ドキュメンタリー・スリラーというのも納得です。 「悪魔の選択」「帝王」「第四の核」「ネゴシエイター」 「騙し屋」「売国奴の持参金」 「戦争の犠牲者」 「カリブの失楽園」「イコン」 相変らずのスリリングな話ばかりですが、これらは読み流したというほうが的確な表現で、 比較的新しいわりには、現在、どれ1つストーリーを憶えていません。 ☆ダグラス・リーマン  ■ 「ダグラス・リーマン」 ■ 「ダグラス・リーマン」セシル・スコット・フォレスターの「ホーンブロワー・シリーズ」が大好きでしたから、 伝統を継承する本格海洋冒険小説:「ボライソー・シリーズ」もお気に入りでした。 帆船時代のヒーローの活躍は、ロマンと見果てぬ夢の世界を、身近にもたらしてくれます。 「遙かなる敵影」 「不屈の旗艦艦長」 「わが指揮艦スパロー号」 「国王陛下のUボート」 「南海に祖国の旗を」 「白昼の近接戦」 「若き獅子の船出」 「反逆の南太平洋」 「革命の海」 「提督ボライソーの初陣」 「コーンウォールの若獅子」 「スペインの財宝船」 「危うし、わが祖国」 「孤高の提督」 「奇跡の巡洋艦」「志願者達の海軍」「黒海奇襲作戦」「大西洋、謎の艦影」 最近まで読んでいた第二次大戦が舞台のものは、温かい作者の人柄がしのばれますが、 題材がリアルだけに過酷なストーリーが多く、チョッとイメージが違います。 ☆ジェフリー・アーチャー  ■ 「ジェフリー・アーチャー」 ■ 「ジェフリー・アーチャー」上品な文章ですが、ミステリーにしては少し物足らないかな、という印象でした。 スリリングな謎解きの面白さに欠けているという点で、ロス・トーマスを連想するところがあります。 だからといって嫌いなわけではありません。 「ロスノフスキ家の娘」 「大統領に知らせますか?」「百万ドルをとり返せ」 「めざせダウニング街10番地」 「ロシア皇帝の密約」 「盗まれた独立宣言」 彼についてはこの程度しか読んでいませんが、文庫本が手元に残っています。 これだけ著名な作家達を、 その他の小説家、としてひとくくりに扱うというのも、随分失礼な話ですが、 あくまで私個人の読書体験による受け取り方で、当然作家の力量には関係ありません。 やや安定した生活をおくるようになって、暇つぶしに読んだ小説というのは、 強い想い入れも生まれず、どうしても読み捨てという感じになってしまうものです。  ■ 「懐かしい作家たち」 ■ 「懐かしい作家たち」エリック・アンブラー、コリン・デクスター、ジョルジュ・シムノン、 ウイリアム・アイリッシュ、ディック・フランシス…、 苦しい時代に、すがるような気持ちで読んだ、これらポケット・ミステリー・ブックの常連達は、 いまだに心に深く刻まれています。また、手元には残っていないのですが、 創元推理文庫で読んだエラリー・クイン、コナン・ドイル、ヴァン・ダイン等も想い出深い作家です。 ☆クライブ・カッスラー ☆トム・クランシー ☆マイケル・バー・ゾウハーなど、 イギリス以外のミステリー作家に触れずじまいでしたが、いずれ機会があれば…。 このあたりで一区切りし、次は、大好きなハードボイルド小説について書いてみようと思っています。 次のページへ 目次へ ホームへ |